|

|

Nella selvaggia Val

Lesina capre della Valgerola e pastori scrivono un capitolo della lunga storia

degli alpeggi valtellinesi.

di Michele Corti

04 Settembre 2006

|

Pastore

al lavoro all'Alpe Legnone

|

La Val Lesina è una valle selvaggia delle

Orobie valtellinesi che si apre a ventaglio nella parte alta, ma che – come

diverse altre aspre valli di questo versante della valle dell’Adda - si stringe

ad imbuto verso il basso con forre profonde solcate dall’omonimo torrente. Il

torrente Lesina è l’ultimo ad apportare le sue acque al fiume prima della sua

immissione nel Lago di Como. La Valle - che ricade per lo più nel territorio

del comune di Delebio - fa parte storicamente dell’areale della produzione del

Bitto (tutti i 7 alpeggi lo producevano) e della capra della Valgerola

(quest'ultima nota ufficialmente col il nome di Orobica per non scontentare

lecchesi e bergamaschi). Gli alpeggi della Val Lesina sono stati quasi del

tutto abbandonati a causa della difficoltà di accesso. Solo uno: Panzone, alias Corte della Galida, è

raggiungibile con mezzi fuoristrada che devono percorrere 7,5 km di una

ripidissima (e scivolosa) mulattiera. Quest'ultima veniva un tempo utilizzata

per lo scorrimento delle bore

(tronchi di resinose). Data questa antica funzione di “veicolazione” del

legname non è difficile immaginare come le curve del tracciato assomiglino a

quelle di un toboga. Gli altri alpeggi sono raggiungibili solo mediante non

comodi sentieri.

La morfologia della valle e la sua scarsa frequentazione ne hanno in qualche

modo esaltato le valenze naturalistiche. Come denunciano gli stessi toponimi

(Dosso dei Galli, Galida ecc.) l’alta valle è habitat ideale dei tetraonidi ed in particolare del Gallo

forcello (loc. gall, femm. gaìna). Ancora di recente è stata

segnalata la presenza del Gallo cedrone. Essa, se venisse confermata,

conferirebbe una grande importanza alle stazioni interessate, dal momento che

esse rappresenterebbero l’estremo limite meridionale ed occidentale dell’areale

di questa specie fortemente minacciata. L’avvistamento dei camosci è molto

facile mentre i caprioli possono essere osservati tutte le sere presso l’Alpe

Legnone, di cui ci occuperemo meglio tra poco.

Il

rudere del calécc prima del recupero

|

Nel novembre del 2004 mi sono recato per la

prima volta all’Alpe Legnone (oggi caricata insieme a Panzone) per impostare un

progetto di ricerca mirante a finalizzare la gestione del pascolo ovicaprino al

miglioramento dell'habitat

dei tetraonidi. In tale occasione ho osservato, oltre a un gregge di capre

“allo sbando” (di cui non poche, putroppo, meticciate con la globalizzata

Camosciata), il rudere di un bel calécc

che attirò la mia attenzione. I calécc sono

“capanne casearie” costituite da un perimetro quadrato o rettangolare di

muriccia a secco alta un metro. Come copertura viene collocato un telone

impermeabile sorretto da pertiche. Il calécc

e l’aggiunta del latte di capra costituiscono “quello

che fa la differenza” tra il Bitto autentico e altri sia oure ottimi formaggi

grassi d'alpe. Tanto è vero che quest’anno i “ribelli del Bitto”, ( ossia i

produttori storici della valle del Bitto, che si oppongono al suo snaturamento

da parte del Consorzio di (presunta) tutela), diffidati dal Ministero delle

Politiche Agricole dall’ utilizzare la denominazione “Bitto”, marchieranno le

forme con il nome dei singoli alpeggi e, per l’appunto, con il simbolo grafico

del calécc.

All’Alpe Legnone vi erano decine di calécc (come testimoniano i resti). Qui

– come negli altri alpeggi della zona storica di produzione del Bitto – si

lavorava il latte appena munto e qui dormivano i pastori per essere vicini alla

malga delle vacche (viene

denominata malga sia la

mandria di bovine da latte che il gregge di capre da latte). I calécc erano sparsi sui pascoli;

venivano utilizzati per quei pochi giorni durante i quali le vacche pascolavano

l’area circostante. Ogni anno si usavano solo una parte dei calécc in modo da distribuire in modo

uniforme nel tempo e nello spazio la fertilità restituita al terreno con le

deiezioni degli animali (c’è da riflettere sull’involuzione ha subito

l’alpicoltura!). Il calécc

della nostra storia era (è) un calécc particolare;

come altri dell’Alpe Legnone era un calécc

“di lusso” (il perché lo capiremo poi), realizzato

predisponendo un terrapieno (contenuto da apposito muretto) in modo da poter

lavorare (e vivere) un po’ più agevolmente all’interno di uno spazio a pendenza

più ridotta e più asciutto di altri

calécc. Al calécc

si accede salendo alcuni gradini.

Il

calécc

ripristinato

Nell’autunno 2005 a progetto approvato (si

tratta di un progetto Interreg III A Italia- Svizzera denominato Leshabitat)

sono tornato sul posto e la sorpresa (e la soddisfazione) sono state grandi

quando ho rivisto il calécc

completamente ripristinato grazie agli interventi previsti dal progetto. Per

meglio sostenere il telone era stata eretta una vera e propria intelaiatura con

tondi di larice (la materia prima non manca!) . Nell’estate 2006 ho avuto la

soddisfazione di vedere il calécc

in attività. Mentre nei calécc

ancora in funzione della vicina Valle del Bitto si lavora latte vaccino

addizionato a quello caprino (10-20%), qui all’Alpe Legnone, ai piedi della

massiccia piramide dell’omonimo monte alto 2.600 m, si lavora solo latte

caprino. Sull’alpe vi sono 140 capre (quasi tutte della razza di Valgerola) e

80 pecore da carne (incroci vari tra ceppo locale, Bergamasca e Suffolk), ma

nessuna vacca. Nonostante la grande estensione dei pascoli e la discreta

giacitura degli stessi, l’abbandono di anni ha trasformato i bei pascoli di un

tempo in distese di cervin (Nardus stricta) e di scergnòn (Festuca varia).

Capre

al calécc per la mungitura

Il ritorno alla mungitura delle capre a alla

lavorazione del latte sul posto (iniziata nel 2005 e consolidatesi quest’anno)

sono comunque una lieta novella che potrebbe anche preludere al ritorno di un

numero sufficiente di vacche in grado di consentire la produzione di una forma

di Bitto per munta. Con il latte di capra vengono comunque già prodotti ottimi

latticini: la formagella d’alpe, la maschèrpa

de múnt, e gli agrìn

“legnoncini” (formaggino lattico tradizionale delle Orobie occidentali). Il

casaro (il Milio), che aveva per tutta la vita lavorato latte vaccino o misto,

non ha fatto fatica ad imparare a valorizzare il latte caprino “puro”. Da

alpeggi dove ormai pascolavano ormai solo un po’ di capre (precocemente

asciugate), pecore da carne e un po’ di bovini Angus e di incrocio vario)

scende a valle (sulle spalle di un motociclista “trialista”) un formaggio

caprino che – nonostante la quantità limitata - sta cominciando ad essere

riconosciuto ed apprezzato nei paesi del fondovalle. Anche commercianti

provenienti “da fuori” lo pagano – cosa purtroppo non frequente - ad un prezzo

che costituisce una ragionevole ricompensa per la qualità del prodotto e le non

facili condizioni di lavoro . Ovviamente non si parla di mangimi e fermenti

industriali!

Le capre, condotte da un pastore rumeno

“migrante stagionale”, sfruttano vaste aree occupate dalla boscaglia e tengono

liberi i pascoli residui dall’invasione degli arbusti e dall’avanzata del

bosco.

Capra

della Valgerola al pascolo nel sottobosco

|

Capre

al pascolo nella boscaglia di Ontano verde

|

La striscia di pascolo che scende lungo il

crinale al disotto dei fabbricati dell’alpe e che costituisce un segno

paesistico visibile a decine di km dalla Valchiavenna, è così mantenuta

“pulita”, consentendo agli escursionisti di ammirare uno dei più bei panorami

della Lombardia: uno scenario che comprende le cime delle Alpi Lepontine

dell’Alto Lario Occidentale e quelle retiche della val Masino, buona parte

della Valchiavenna e della val S. Giacomo, l’estrema propaggine settentrionale

del Lago di Como, il Pian di Spagna con il Lago di Mezzola e tutto il

fondovalle, solcato dalle anse dell’Adda, della bassa Valtellina. Ma le

nostre capre svolgono anche un’altra funzione: mantenendo la striscia di

pascolo libera dal bosco consentono ai caprioli (che appaiono regolarmente ogni

sera) di alimentarsi nell’ “orlo forestale”, quella fascia che non è più

pascolo, ma non è ancora bosco e che è ricca di diverse essenze arbustive.

Protagonisti di questa bella esperienza di

recupero, che coniuga obiettivi naturalistici con quelli di una gestione

pastorale sostenibile, aperta al turismo e alla gastronomia tipica, sono, oltre

all’Ersaf (Ente regionale per i servizi agricoli e forestali), che dal 1973 è

proprietario degli alpeggi in discorso (e che ha provveduto agli interventi di

miglioria indispensabili per la “rinascita”), due veterani dell’Alpe Legnone:

il Marco (Marco Tognina), che svolge il ruolo di cargamúnt (ossia l’affituario-gestore dell’alpeggio) e il

Milio (Emilio Acquistapace), che funge da casaro.

Mungitura

in alpeggio (Milio)

|

Lavorazione

del latte (Milio)

|

Filtratura

del latte (Marco)

|

Marco Tognina è salito come cascìn per la prima volta all’Alpe

Legnone nel 1959 (il cascin

era il pastorello-servitorello, il nome deriva dal verbo cascià, ossia spingere

il bestiame – specie asciutto - su sponde scoscese e sassose). Quando Marco è

stato più grandicello è passato al più impegnativo ruolo di cavréer che, oltre alla non facile

“gestione” delle capre, comportava alcuni compiti ausiliari quali il trasporto

dell’ agréer, ossia la botticella

con il siero acidificato che serviva per far preparare la maschèrpa (ricotta grassa).

Il

casaro Emilio Acquistapace

|

Il “Milio” (Emilio) Acquistapace ,

classe 1937 a 10 anni era cascìn

all’Alpe Lucerna (sempre in Val Lesina), poi pastore all’Alpe Legnone e quindi

casaro in Val di Lei (Valchiavenna) e, sino al 2004, all’ Alpe Sasso

(Valsassina) . Nel 2005 è tornato all’Alpe Legnone.

I ricordi del Milio e del Marco ci fanno

capire com’era la vita degli “operatori d’alpeggio” del passato. Noi siamo

propensi a mitigare l’immagine di “vita dura” del “tempo che fu” con

considerazioni circa una maggiore socialità e un regime di lavoro scandito da

orari e compiti precisi; ma il Milio nel suo modo di esprimersi semplice ed

asciutto non lascia troppo spazio ad edulcorazioni retrospettive: “era una vita

triste”. E’ proprio il nostro calécc,

simbolo di un insperata rinascita del pastoralismo in Val Lesina, che ci

riporta alla realtà un po’cruda di oltre mezzo secolo fa. Indicando l’angolo

del calécc occupato dai

“letti a castello” il casaro ci racconta che in uno spazio molto ristretto

dormivano 7 persone: in alto il casaro (casèr)

con il suo tirapiedi (cascinèr),

in mezzo i pastori e in basso i cascìn.

Per materasso c’erano solo le frasche dei

maròss (l’ontano alpino). La razione dei cascìn era costituita da 3 etti di

formaggio (ma in tempi ancora più lontani c’erano solo sottoprodotti della

lavorazione del latte e maschèrpa!)

più, ovviamente, la polenta e, alla sera, la minestra (latte di capra diluito

con pochissimo riso). I ricordi del Milio, però, sono concentrati sul

companatico, sulla “sostanza” e su quella sua razione di formaggio: “a

mezzogiorno avevo già mangiato tutto quello che mi davano per la

giornata”. Non c’è rancore nelle sue parole, ma tiene a ricordare che “i

caricatori piuttosto buttavano via il latte che avanzavano per non darti più di

quello che ti spettava”.

Parallelamente a queste microstorie, che

però riflettono aspetti importanti di storia sociale alpina, l’Alpe Legnone è

stata lambita anche dalle storie generali ed in particolare dalle conseguenze

dirette ed indirette dei conflitti del ‘900. Nel primo dopoguerra è stata

donata dal comune alla locale Cooperativa combattenti (che ne è stata

proprietaria sino al 1973) e che attuava una gestione molto razionale e

lungimirante (di qui i “calécc

di lusso”). Nel 1944 in due diverse occasioni il “baitone” dell’alpe è stato

incendiato dalle Brigate nere e alcuni pastori vennero arrestati per connivenza

con i partigiani e deportati in Germania. Nel 1949, grazie al lavoro di una

squadra di “segantini” trentini, il fabbricato è stato riedificato nella forma

attuale. Anche il nostro calécc

ha una sua storia: è stato l’ultimo realizzato dalla Coop dei combattenti negli

anni ’60. Nel 1965 venne acquistato il telone impermeabile che ancor oggi lo

copre; esso è stato utilizzato sino al 1990. Poi l’abbandono. Quindi la

“rinascita” del 2005. Considerato che il telone non ha nemmeno una toppa c’è da

augurarsi che possa prestare servizio ancora per lunghi anni ed essere protagonista

di piccole-grandi storie possibilmente non "tristi".

|

Il

"Baitone" dell'Alpe Legnone

|

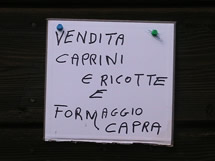

Cartello

vendita formaggi

|

|