|

Ruralpini Fotoracconto/le capre di Rosanna e Rolando

|

||

|

Fotoracconti Valstrona (VB) 'A Forno c'erano 500 capre e a Luzzogno lo stesso' (Alpe Sass da Mur) La Storia di due caprai, di una scrofa innamorata e di un gatto coraggioso (Alpe Balma)

Toni Lavarini sul suo alpeggio in Valstrona (anni '80) Valle Anzasca (VB) Adesso non ci passa più nemmeno il mulo (Alpe del Lago)

La capretta che 'fa' il cagnolino (storia di un 'neo-insediamemento' agricolo)

Valle Seriana (BG) Motocross in montagna: sport o vandalismo? Un problema non solo bergamasco Cantine (hilter) d'alpeggio. Monumenti minacciati (Malga Valmezzana)Val Lesina (SO) Una storia in controtendenza: qualche volta gli alpeggi rinascono (Alper Legnone)

(Aggiornamento Alpe Lenone) Val Gerola (SO) Come nasce la maschèrpa d'alpeggio delle Valli del Bitto

Val San Giacomo (SO) L'Alpe Andossi (So): due 'stili d'alpeggio' agli antipodi (ma comunque il bosco è stato fermato)

Documenti

Dalla coltivazione intensiva della montagna all’abbandono dell’ambiente

Il caso di Colloro in Ossola nell ricerca scientifica dell‘ Università di Friburgo

In: Le Rive, 5, Anno XIV, 2000 Franz Höchtl, Bettina Burkart

3355947526 3477910600 032319735164 info@cortemerina.it |

(13.07.10) Spesso è grazie ai neomontanari che si evita il 'deserto agricolo' nelle vallate alpine. Continua il nostro 'viaggio' per conoscere di persona chi ha lasciato da anni città e pianure. Non per vivere in montagna ma di montagna attraverso la rimessa in valore delle risorse agrosilvopastorali

Nella Val Grande non c'è solo la 'wilderness': ci sono anche le capre e i formaggi di Rosanna e Rolando

foto e testo di Michele Corti

Il Parco Nazionale della Valgrande si promoziona come 'la più ampia area wilderness d'Europa'. Tanta enfasi, finalizzata a catturare l'immaginazione del turista metropolitano, è poi smentita dalle stesse informazioni fornite dal Parco che ammette come qualche decennio orsono questa era un'area ad elevata presenza antropica. C'erano i taglialegna, i carbonai ma, soprattutto, gli alpigiani che caricavano decine di alpeggi. Forse è proprio il carattere intensivo, minuto, diffuso della colonizzazione agropastorale della Val Grande che ha determinato l'implosione della tradizionale economia agricola. Il carattere 'insubrico' dell'area consentiva da una parte una forte densità di popolazione (grazie all'economia del taglio della legna e delle carbonella, all'allevamento ovicaprino, alla produzione di latticini, alla castanicoltura, alle colture orticole) ma la vicinanza con il fondovalle del Toce e delle riviere del Verbano ha determinato lo 'sversamento a valle' della popolazione attratta dall'economia turistica e da un'industrializzazione dai tratti 'selvaggi'. Mentre la prima fase ottocentesca era basata sul tessile, storicamente compatibile con la sopravvivenza dell'economia rurale (ed anzi elemento di dinamicizzazione grazie ai salari percepiti da alcuni membri delle numerose famiglie contadine), la seconda fase - nel novecento - è stata segnata dallo sviluppo di lavorazioni chimiche con un boom negli anni '50-'60'. La fabbrica della Rumianca (una delle 'fabbriche della morte), poi passata a Sir e Enichem, evoca cancro, grave inquinamento ambientale, bonifiche mai portate a termine. Qui si produceva anche DDT. Il part-time agricolo (ancora praticato) ha in qualche modo ritardato il collasso della società rurale di queste aree. Ha però causatoo una caduta verticale della presenza di vere e proprie aziende quando la politica agricola europea ha decisamente puntato sulle unità 'professionali' in grado di conseguire, con le sole attività agricole, un reddito 'comparabile' con quello delle categorie extra-agricole (ma era ed è utopia, almeno in montagna).

Nella Val Grande il collasso della vita rurale è stato precoce e 'verticale'

Nella Val Grande, però, lo spopolamento, per emigrazione, nel fondovalle o verso le città, era iniziato già parecchio prima della metà del XX secolo; un contributo tragico e decisivo al precoce abbandono e declino della valle fu però determinato dai rastrellamenti da parte delle SS nel corso dell'ultima guerra. Tali eventi bellici provocarono gravi distruzioni di fabbricati rurali (oltre che numerose vittime). Così è nato il mito distorto antistorico e antirurale della 'Val Grande = wilderness', con il corollario di cattivo gusto della compiacenza per la 'rivincita della natura', il 'ritorno della natura'. Quante sofferenze umane ignorate. Come abbiamo avuto modo di sottolineare spesso chi esulta per la 'natura' sta con l'aria condizionata, va a fare la spesa in macchina e si ingozza d carne tutti i giorni provocando ogni giorno , con il suo stile di vita insostenibile, un grave danno alla 'natura' per cui tifa ('ideologicamente' di intende). In realtà il tifo di qusta gente è una forma trasposta del vecchio spirito antirurale (la 'satira del villano' ecc. ecc.).

Cicogna, porta del Parco (ma la sede è nella 'comoda' Vogogna, all'ombra del Castello)

Cicogna a 700 m nella Val Grande, in comune di Cossogno, è un po' la 'porta del Parco'. Qui termina la strada di 11 km (stretta ma asfaltata) che proviene da Rovegro; da qui in poi è 'wilderness' (secondo loro, ovviamente). Era abitata da centinaia di persone ma ora in inverno è quasi deserta. Qui era la sede del Parco prima che i suoi confini venissero 'estroflessi' con una appendice ameboide che scende a Vogogna sul fondovalle del Toce. Vogogna era la vecchia capitale politica della bassa Ossola, con tanto di castello e rocca viscontei. Il Parco ha preferito trasferire uffici e sede nella Villa Biraghi Lossetti all'ombra del maniero. Di più parecchie iniziative del Parco si svolgono nel Castello che ha contribuito a restaurare. Che i Parchi scelgano sedi comode e prestigiose (lontano dalla 'wilderness') non deve sorprendere; sono un po' come i vecchi signorotti feudali: dispongono di risorse, danno lavoro, mettono regole che condizionano la vita dei 'servi della gleba'. A Cicogna è rimasto un centro visitatori. Un altro piccolo paese nel Parco era Colloro sul quale l'Università di Friburgo ha eseguito un'interessante ricerca (vedi a fianco).

Il Castello visconteo di Vogogna (dal web)

A Cicogna c'è comunque un buon afflusso turistico ed è un fatto che i nostri amici, che adesso conosceremo, hanno tenuto presente quando dalla pianura si sono trasferiti a vivere qui.

La Corte Merina vive

La Corte Merina è un insediamento di rustici (usati come stalle e fienili) a 300 m dal 'centro' di Cicogna.

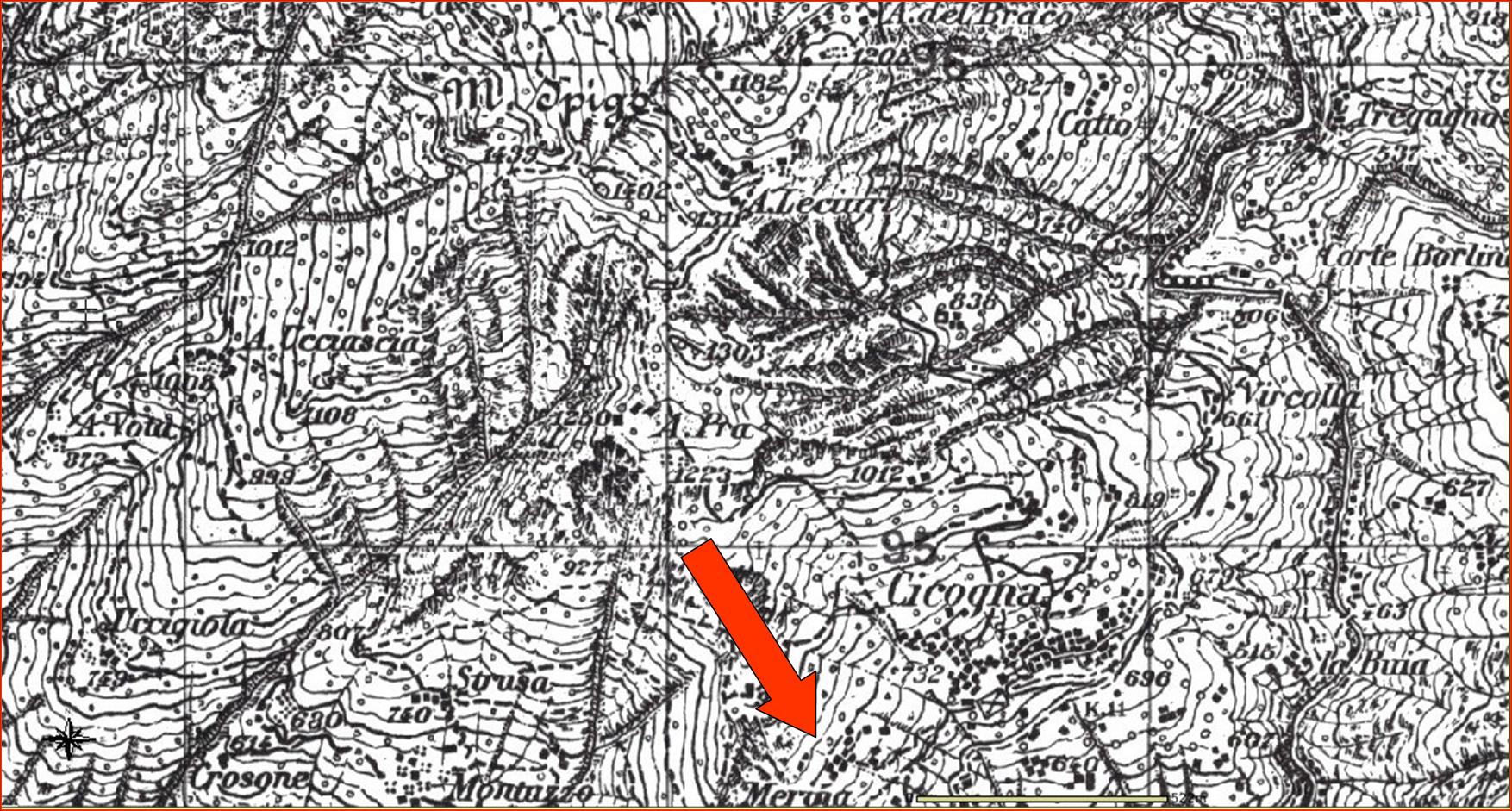

La vecchia I.G.M. 1:25.000 è ricchissima di toponimi che indicano una fittissima rete di insediamenti umani in gran parte riferibil alla trama della colonizzazione pastorale

Come si può vedere dalla Carta I.G.M. 1:25.000 (sempre la solita degli anni '30 perché in Italia ci vuole un secolo ad aggiornare la cartografia...) alla Merina vi erano diversi rustici. Rolando Gaiazzi, protagonista insieme alla moglie Rosanna della nostra storia, ha iniziato a frequentare queste località dal 1989. Nel 1995 ha acquistato da un anziano del posto, il Giacomo Crivelli, una vecchia baita e ha iniziato la sua avventura. Rolando aveva un'attività avviata di florovivaismo in quel di Besnate (in provincia di Varese). Quello che l'ha (li ha) spinto/i è la voglia di vivere in montagna. Le capre sono state una conseguenza. Rolando ha capito che l'unico modo di fare agricoltura qui era allevare le capre. Del resto anche il vecchietto che gli ha venduto la baia aveva le capre. Sono valli da capre. E' una simbiosi (vallo a fare capire a certa gente ...).

Baite alla Merina (a sinistra quella dei Gaiazzi)

Rosanna e Rolando da quindici ann vivono qui, alla Merina. Non è una condizione da 'eremiti' sia chiaro. Però gli automezzi non arrivano 'sotto casa' e in inverno non è facile spostarsi con il ghiaccio lungo la strada che collega il fondovalle a Cocogna. Dal parcheggio (alcuni slarghi a fianco dello sterrato che proviene da Cicogna) c'è un sentierino da fare a piedi o con la motocarriola. Dall'edificio di recente ristrutturato ( rispettando stili e materiali locali) dove si trova l'abitazione e il 'locale vendita' per spostarsi alla stalla e al caseificio c'è un altra 'rampa' di sentiero (da fare a piedi).

L'azienda è annunciata sulla stradina sterrata da un cartello sobrio che riassume efficacemente prodotti e servizi offerti dall'azienda

Rosanna e Rolando affacciati alla balconata di casa. La loro serenità è frutto della consapevolezza di aver fatto 'la scelta giusta'

Il bel fabbricato che serve da abitazione e da agriturismo (ristoro e locale per la vendita dei prodotti)

La stalla in legno in una ripresa dal basso che mette in evidenza la notevole inclinazione del terreno (e la difficoltà a costruire e a movimentare i materiali)

Una delle 'collaboratrici' dei Gaiazzi, una vispa capra di razza Verzaschese

Le capre da latte dell'azienda sono 40: metà Camosciata, metà Verzaschese, ma si tende alla Verzaschese (più 'rustica' e 'pascolatrice'). Per buona parte dell'anno l'alimentazione è basata in sul pascolo. In estate il gregge raggiunge da solo l'Alpe Pra (a 1.200-1.300 m, vedi la vetusta cartografia I.G.M.) e rientra regolarmente 'alla base' per la mungitura. Rolando è dispiaciuto del fatto che fino a qualche anno fa poteva iniziare il pascolo ai primi di aprile. Le capre si dirigevano verso superfici nei pressi del paese, bene esposte, dove la ripresa vegetativa era precoce. A causa delle solite 'lamentele' ha dovuto cambiare sistema. Approfittando di una temporanea riduzione numerica del gregge e di un quasi totale 'ricambio generazionale' è riuscito ad 'educare' le nuove leve caprine a portarsi su terreni siti dalla parte opposta rispetto all'abitato. Terreni più freddi, però. 'Perdo un mese di pascolo'. Un problema dove il fieno si fa fatica a farlo ed è scarso. A differenza di tanti caprai che si lamentano del fatto che al pascolo 'le capre sprecano più energia di quella che ricavano' (per giustificare l'ampio ricorso ai mangimi), Rolando non ha difficoltà a dirsi soddisfatto 'tornano sempre piene'. Così può, a giusto titolo, vantare la qualità dei suoi prodotti, ottenuti da alimentazione naturale.

Il piccolo caseificio ricavato da una delle vecchie baite. I Gaiazzi hanno da tempo presentato domanda per realizzrne uno più spazioso

I formaggi (in caseificio lavora prevalentemente Rosanna) sono tutti a latte crudo; per alcuni tipi si usano ancora fermenti industriali, per la toma si usa lattoinnesto autoprodotto. Il piccolo caseificio 'sforna': formaggella presamica (0,5-0,7 kg) in versione stagionata e 'primo sale', formaggini lattici da 0,1 kg e 'toma' (forme da 5-6 kg). Attualmente viene utilizzata una cella perché la cantina naturale ha bisogno di essere sistemata. Gli spazi per il caseifuicio sono angusti. La Regione Piemonte ha accolto la domanda sul PSR per gli interventi fnalizzati all sviluppo dell'attività agrituristica ma no quelli per il caseificio. Rolando e Rosanna che sono agrituristi seri (per i quali l'attività turistica è una gradita e importante integrazione all'attività di allevamento ma non il 'core business') e avrebbero preferito che passasse la domanda per il nuovo caseificio. Però non si lamentano, anzi, sono soddisfatti dell'agricampeggio e delle visite dei turisti che acquistano prodotti e consumano 'taglieri' di formaggi e salumi aziendali.

Il 'bersò' molto 'naturale' all'ombra del quale i turisti possono consumare gli spuntini

Lo stile di accoglienza turistica è molto appropriato. Niente pacchianate fuori contesto ma nemmeno la smania del 'rustico-presepe' a tutti i costi. Semplicità e funzionalità e l'uso non affettato dei materiali e delle forme tradizionali. La comunicazione è curata ma semplice, friendly, sin dal cartello sulla strada. Con un pizzico di ironia (vedi il simpatico disegno con le capre che si accingono all'aperitivo 'di benvenuto'). Insomma quello che si attende un turista che viene in questa valle per farsi delle camminate, per 'immergersi nella wilderness', ma che è poi ben disposto ad assaporare le atmosfere di un'ospitalità rurale non artefatta e che, senza 'rompere' è, a suo modo, esigente.

Piccoli particolari significativi di uno 'stile agrituristico' neorurale

Attraverso questa bacheca l'agriturismo diventa anche un punto informativo

Altri aspetti dell' 'stile di comunicazione' aziendale

Tutto rose e fiori? Ci mancherebbe! Rolando e Rosanna sono soddisfatti della loro scelta. 'Non abbiamo problemi di vendita e riusciamo a tenere prezzi più elevati di tanti nostri colleghi' (il confronto, però, è con una media del prezzo di vendita al consumatore finale che, a mio giudizio, è ancora piuttosto bassa e comunque molto al di sotto della limitrofa provincia di Varese). Ma... qualche problema con la burocrazia c'è anche qui. Mica è un paradiso fuori dal mondo! Rolando si è limitato a citare un episodio che gli ha lasciato l'amaro in bocca ed è riferito allo scorso inverno. 'Avevo ammucchiato i rovi tagliati e ho acceso il fuoco, le previsioni davano neve e, ad ogni buon conto, eravamo lì in due con le pale e con tre secchi d'acqua; dagli alberi e dal bosco eramo discosti'. Il CFS mi ha fatto un verbale da 100€. Non è per i 100€ che mi da fastidio ma perché avava voglia di sfilarmeli i 100€, gli l'ho anche detto'. Si

sa che con le assurde norme vigenti se qualcuno vuol

far tribolare un allevatore di capre non ha che da rifarsi

ai vecchi ma mai abrogati regolamenti. Tornando ai rovi

Rolando si accalora un po' riferendo che 'la guardia

mi ha detto che avrei dovuto tagliarli e bruciarli nella

stufa o ... portarli alla discarica di Verbania'. Ma

come si fa a tagliuzzare un mucchio di rovi spinosi?

E se non si brucia, poi sotto ricacciano'. Finita la discussione 'politica' con Rolando (sempre pacata, peraltro) viene il momento del commiato. Rosanna sta per salire al caseificio e, sia pur riluttante, accetta di farsi fotografare con una bella gerla in spalla. Nella gerla un bidone di plastica. Gerla e Internet (per avere il collegamento hanno dovuto utilizzare EOLO) per Rolando e Rosanna non sono oggetti di due dimensioni diverse e incompatibili, serve l'uno, serve l'altra. Senza farsi troppi problemi 'semantici'. E' un mondo ruralpino del XXI secolo che sta trovando un suo nuovo equilibrio (almeno lo speriamo). Chissà cosa dirà la piccola che si vede nella foto dietro la mamma e i cagnotti ? (c'è anche una sorellina più grande in età scolare)

Rosanna sale al caseificio con la gerla

|

|

pagine visitate dal 21.11.08

commenti, informazioni? segnalazioni scriviCreazione/Webmaster Michele Corti