|

Ruralpini Fotoracconto/Alpe Nesdáa

|

||

|

Fotoracconti Valstrona (VB) 'A Forno c'erano 500 capre e a Luzzogno lo stesso' (Alpe Sass da Mur) La Storia di due caprai, di una scrofa innamorata e di un gatto coraggioso (Alpe Balma) Toni Lavarini sul suo alpeggio in Valstrona (anni '80) Valle Anzasca (VB) Adesso non ci passa più nemmeno il mulo (Alpe del Lago)

La capretta che 'fa' il cagnolino (storia di un 'neo-insediamemento' agricolo)

Val Grande (VB) Val Seriana (BG) Motocross in montagna: sport o vandalismo? Un problema non solo bergamasco Cantine (hilter) d'alpeggio. Monumenti minacciati (Malga Valmezzana)Val Lesina (SO)

Una storia in controtendenza: qualche volta gli alpeggi rinascono (Alper Legnone)

(Aggiornamento Alpe Lenone)

Val Gerola (SO)

Come nasce la maschèrpa d'alpeggio delle Valli del Bitto

Val San Giacomo (SO) L'Alpe Andossi : due 'stili d'alpeggio' agli antipodi (ma comunque il bosco è stato fermato)

L'Alpe Laguzzolo torna a vivere con le capre di Barbara e Pietro

Tremezzina (CO)

I furmagitt de cavra del Miro (a Sala Comacina)

Lagorai (TN)

|

(30.07.10) Era l'attività zoocasearia la principale 'industria' della maggior parte dei comuni della montagna lariana. Ora l'alpeggio può tornare ad avere significato non solo storico-culturale e paesistico ma anche economico

Gli alpeggi del Bregagno: un grande patrimonio ignorato Ma dall'alpe Nesdale arriva un segnale di rilancio

Il 25 luglio in coincidenza con la tradizionale festa di Sant Amáa (sotto la Grona) si è svolta anche una cerimonia piena di significato in occasione dell'apertura della prima forma di formaggio all'alpe Nesdale. Il rilancio dell'alpe reso possibile da una pista di servizio che potrebbe collegare anche altri alpeggi.

foto e testo di Michele Corti

Il Signore fece salire il suo popolo sulle alture della terra e lo nutrì (Dt 32, 10c-14).

Dal Lagorai (Valsugana, TN) al Bregagno (Lario). Due comprensori di alpeggio molto diversi ma anche con problemi molto simili. Un confronto stimolante al massimo. Trasferirsi fisicamente da uno all'altro in una sola giornata, però, non solo è faticoso ma rischia di far risucchiare esperienze preziose, autentiche, in un vortice frenetico. Quella frenesia che toglie realtà e spessore alle nostre vite e contro la quale la vita d'alpeggio e l'accostarsi ad essa propugnamo come antidoto. La stagione d'alpeggio di esaurisce in 2-3 mesi ed è logico che il calendario degli eventi sia tambureggiante. Così quando l'amico Mario Colombo mi ha telefonato dieci giorni prima per dirmi che all'alpe Nesdale il 25 luglio ci sarebbe stato un evento importante: il taglio della prima forma dopo anni di abbandono, non ho saputo dire di no. Pur sapendo che per quel week-end avevo un impegno in Trentino.

Fortunatalente l'evento principale che ho descritto in: Malga Montalon era 'calendarizzato' per il sabato e il progranna della domenica era un po' 'satellite'. Non potevo non partecipare ad un evento su un aalp che conosco bene, il cui abbandono negli ultimi anni mi aveva molto rattristato (non ci sono più stato dal 2005, ma chiedevo notizie). Un alpe le cui foto 'di repertorio' (sopra) mostro sempre a lezione come esempio di alpeggio 'di versante' che sorge su una 'piazza' (ripiano a lieve pendenza), e dove i fabbricati si affacciano su una corte chiusa (foto sotto), evoluzione di quello che era anticamente un semplice bárek (recinto di muriccia a secco).

Per approfondire: Digressione 1 - Un sistema di alpeggi un tempo 'forte' e che conserva grandi potenzialità

Ritorno a Nesdáa

A Nesdáa sono salito più volte, per lo più dalla Val Sanagra, salendo in auto sino all'Alpe Leveja. Da lì sono 300 m si salità, per lo più all'ombra del bosco, prima un tetro bosco artificiale deperente e rinsecchito, poi un bel bosco naturale con tanto di abete bianco, parte del bosco di Varöö che occupupa il versante a Nord della Grona. Volevo fare così anche domenica scorsa ma le code sul Lago (tra Moltrasio e Argegno) hanno molto rallentato un viaggio che dalla Valsugana a Como (via statale Briantea, di norma congestionata) era stato scorrevole. Così, per non rischiare di arrivare ad evento finito, ho accettato di farmi venire a prendere da un dipendente del comune con un Defender risceso, dopo altri 'servizi' di trasporto, alla sbarra che limita l'accesso alla pista forestale in località Monti di Gallio a 1.100 m. Il fatto che la robusta sbarra fosse chiusa a chiave e che non abbia potuto salire con il mio mezzo (Jimny) nemmeno nel giorno della Festa smentisce le critiche ambiental-qualunquistiche contro la pista realizzata a servizio degli alpeggi (ci torneremo).

Il paesaggio dei muunt da dove parte la pista è quello della eloquente foto sopra: una neoformazione di betulle, felce acquiline e ginestre. Non si vede un filo d'erba. Ideale per prendere fuoco. Solo gli ambientalisti da salotto possono compiacersi di un simile paesaggio che non è per nulla 'naturale' ma frutto di un abbandono totale e repentino delle attività di cura silvopastorale. In queste 'neoformazioni' non si riesce a camminare, la fauna è rarefatta. Dal punto di vista estetico sono penalizzate dalla precoce maturazione della felce acquilina (ad agosto già rugginosa) e dai cicli vitali della ginestra che, periodicamente, probabilmente anche a causa di malattie fungine, si presenta rinsecchita, coi fusti grigiastri e contorti in pienma stagione vegetativa.

Nonostante l'ora tarda (sono passate le 13 e 30) non posso rinunciare a qualche scatto all'Alpe Rescascía del comune di S.Siro. I fabbricati appaiono in buone condizioni (foto sopra). La casera (foto sotto) è costituita da un fabbricato indipendente su due livelli. Però il dipendente del comune di Plesio che mi fa da autista riferisce che 'ci sono problemi con l'Asl per la messa a norma'. Chissà cosa vogliono?

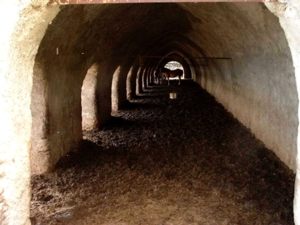

La sústra di Rescascía (foto 'di repertorio' sotto) è del tipo con la volta a sesto acuto. Le dimensioni del ricovero (e della 'malga' che vi trovava un tempo ricetto) sono ragguardevoli. Già ai tempi della mia foto 'di repertorio' (2002) la sústra era 'abitata' solo da un malinconico cavallo che se ne stava all'ombra del manufatto.

Lasciata l'alpe la mia 'guida' mi fa notare la vecchia mudata (una stazione 'alta') ormai del tutto diroccata (foto sotto). E' con grande rincrescimento che mi fa anche osservare il rinselvatichimento della vegetazione 'guardi che degrado, è pieno di droos' (rododendro). Come si vede la pendenza, però, non è certo proibitiva per il pascolo; in più 'è pieno d'acqua'. Sono numerose le sorgenti come testimoniano anche le prese degli acquedotti. Una montatgna ricchissima di acqua. Ci sono bei fabbricati, ampi pascoli, ora una pista percorribile dai fuoristrada, un panorama mozzafiato sul lago e tanta acqua. Ma perché mai un alpeggio così deve restare abbandonato? C'è proprio qualcosa di distorto nei meccanismi (mercantili, burocratici, culturali).

La pista sale con pendenza ababstanza regolare ma tale da precludere la percorrenza di normali automobili. Taglia il fianco della montagna senza tornanti (solo un curvone che ha dato fastidio ad un architetto svizzero) . Non ci sono 'opere d'arte', muri di contenimento, 'pugni nell'occhio'. L'orrenda cicatrice lamentata da suscettibili pseudo-ambientalisti si rimarginerà presto e resterà una 'strada bianca' ben inserita nel paesaggio. Il calibro della carreggiata 'di 4,5' secondo i 'paladini dell'ambiente' è in realtà di poco superiore ai 3 m per il fisiologico restringimento dovuto al normale micro-smottamento della scarpata a monte (non ancora consolidata e reinerbitasi). Poi l'escavatore dovrà pure passare? O pensano queste anime belle che le strade le facciano ancora i 'badilanti'? Quello che non è tollerabile è che si ignori che la viabilità agropastorale risponde ad una legge regionale ben precisa e da un obbligatorio regolamento comunale che non può prevedere 'scappatoie'. Per questi signori le piste di collegamento con gli alpeggi non vanno fatte perché 'poi le leggi vengono aggirate, non siamo come in Svizzera'. Intanto, come dicevo, all'inizio della pista vi è una robusta sbarra. Vigilino su eventuali abusi i signori ambientalisti. Chiedano che si faccia rispettare la legge forestale che proibisce il transito delle moto sui pascoli e sulle piste forestali. Purtroppo poi la 'tolleranza' verso gli abusi (foto sotto), abusi che nulla hanno a che fare con il fisiologico utilizzo della vasp (viabilità agro-silvo-pastorale) presta il fianco a critiche qualunquistiche.

Se vuoi approfondire: Digressione 2. La 'selvaggia Val Sanagra' e la 'sacrilega' pista di collegamento degli alpeggi

Clima di festa

Nel clima di festa a Sant Amáa (con la gente che ha piantato la tenda per vedere l'alba da qui ed essere già sul posto) le moto proprio stonavano. Ma procediamo con lo svolgimento della giornata.

Arrivati all'oratorio montano dedicato al santo martire (che, sia pure per poco, sorge in comune di Plesio) la festa era già finita e si stavano sparecchiando le tavolate (foto sopra). Peccato. Però, io ero qui per il taglio della prima forma a Nesdale e quello è previsto per il momeriggio, c'è ancora tempo. Tanto che da Sant Amáa all'alpe decido di andarci a piedi con gli amici (c'è Mario Colombo e Francesco Curti già sindaco di Cusino che mi aveva fatto conoscere l'alpe Rozzo). Vi è ancora molta gente, però, radunata intorno al piccolo edificio sacro (foto sotto).

Due parole sul santo. Altrove è più conosciuto come Mamete/Mamette (nella vicina Val Solda e poi giù in Brianza e nel milanese), fuori Lombardia anche con molti altri nomi. L'aspetto della chiesina ve lo mostro nella foto sotto ('di repertorio'). L'oratorio montano sorge a 1.617 m alla base del costone del Bregagno (che resta alle sue spalle) e guarda la cima rocciosa della Grona. Mamete, secondo l'agiografia, nacque nel III secolo a Cesarea di Cappadocia - attuale Turchia - in una prigione dove la madre era stata rinchiusa e martirizzata (persecuzioni di Valeriano). Morta la madre si rifugiò sui monti e veniva allattato dalle bestie selvatiche (secondo altre versioni si lasciavano mungere); quindi fece il pastore e finì anch'egli martirizzato. Molto venerato nell'ambito della chiesa bizantina in occidente ha assunto un ruolo di santo 'specializzato', santo pastore, legato alla lattogenia, ai monti e protettore degli animali. Invocato dalle balie per avere latte ma anche dai pastori. Nelle leggende locali (ma simili a quelle di altre vallate) Mamete faceva parte dei 'santi eremiti' del Lario, personaggi spesso del tutto leggenari come S. Jorio (trasposizione di Jupiter che in precedenza era nume tutelare del passo). Un tempo i montanari pensavano realmente che fosse vissuto qui un eremita che insegnava il vangelo agli animali feroci e li faceva convivere con le sue pecore. Simile è la leggenda di San Glisente in Valle Camonica che ammansiva l'orso in procinto di divorare la pecora che gli forniva il latte. Oggi i verdi si credono più potenti di questi santi eremiti e vorrebbero far convivere orsi lupi e linci con le pecore. Che presunzione! Notiamo che sia Glisente che Amáa hanno semplicemente fornito una patina di cristianizzazione ad antichissimi culti pastorali, alle divinità protettive che si sono succedute nelle varie epoche, a luoghi sacri che vedevano riunite le tribù di diverse vallate. Sant Amáa è sicuramente in posizione strategica presso l'omonima bocchetta che divide il crestone del Bregagno da quello della Grona e che mette in comunicazione la val Senagra con la costiera (S. Siro) e con la valletta di Plesio che scende a Menaggio. Qui passa anche la Linea Orobica che separa la roccia cristallina da quella calcarea ei si vedono di infilata da una parte il Lario con i suoi due rami (di Lecco e di Como), dall'altra il Ceresio (foto sotto). Ovvio che in questo sito ricco di 'energie' si saranno svolti riti sacri.

Il tratto che separa la chiesetta dall'Alpe Nesdáa è di poco superiore al chilometro e non c'è dislivello. Quindi la camminata è rilassante. Durante il percorso ci si imbatte in due fontane: una recente (riporto la foto del 2002), l'altra 'storica'. La prima presenta spigoli molto vivi e un ampia platea in calcestruzzo con opportuna pendenza per evitare il ristagno idrico. Ad occhio attento nella foto non sfugge il tracciato già allora esistente che collegava Sant Amáa con Nesdáa e che con i lavori terminati lo scorso anno è stato collegato finalmente 'a valle'.

La fontana 'storica' consiste invece in un imponente manufatto (foto sotto). Realizzata in lastre di pietra naturale che consente l'abbeverata contemporanea di 25 capi, ciascuno con la sua 'posta'. La lunghezza della fontana fornisce con immediata evidenza l'idea di quanto fossero numerose in passato le 'malghe' di bovini qui caricate.

Gli Atti della Commissione di Inchiesta sui pascoli alpini della Società Agraria di Lombardia, Vol. III, I pascoli alpini della provincia di Como, Milano, Premiata Tipografia Agraria, 1912 (p. 153) ci informano che esattamente un secolo fa all'Alpe Nesdale erano caricate 100 vacche lattifere più 120 bovini asciutti per un totale di 160 'paghe'. Vi erano anche 27 capre. Parlando con la gente del posto, forse enfatizzando un po', dicono che 'erano caricati fino a 300 capi'. Le coperture in lamiera sono nuove e a caratteri cubitali è stato scritto il nome dell'alpe che, in questo modo, si annuncia anche a chi non la conosce. Mi pare una buona idea, un modo orgoglioso di proclamare l'identità di un sito e la sua funzione. Nella foto sotto si vede l'insieme dei fabbricati disposti intorno alla 'corte' chiusa da un muro sul lato a valle. Non si può fare a meno di pensare ai modelli di cascina delle pianura anche se sappiamo che l'origine è diversa. Gli aalp, con i loro bárek preistorici, sono molto più antichi delle cascine a corte che derivano da tipologie medioevali (fortificate).

Non è facile riprendere la scritta con il panorama della Val Senagra e del Ceresio come vorrei , ciò per via del riflesso della copertura di lamiera. Mi devo accontentare della inquadratura della foto sotto dove, quantomeno, si vede la cima della Grona.

Dentro la 'corte' è già radunata una piccola folla. Gente venuta su quasi tutta a piedi, per lo più da Breglia (la frazione più in quota di Plesio) passando per il Rifugio Menaggio. Sono stati montati due gazebi: uno per la cerimonia, l'altro per la vendita del primo formaggio fresco (prodotto dopo anni di inattività dell'alpe) e del miele di rododendro (anche le api alpeggiano come le mucche).

La cerimonia religiosa è stata officiata da Don Daniele Crosta. Nella foto sotto vediamo la preparazione per la benedizione.

La cerimonia religiosa è consistita in una 'benedizione ai campi , ai prati ai pascoli' . E' prevista la lettura di un passo della scrittura e qualche parola per aiutare i presenti a comprendere il significato religioso del rito. Nel 'benedizionale del rito romano' promulgato da Giovanni Paolo II http://www.liturgia.maranatha.it/Benedizionale/p2/35page.htm leggiamo che tale forma di benedizione:

' [...] si può usare nei momenti più significativi della vita della comunità rurale; così il lavoro dell'uomo viene santificato dalla preghiera e la benedizione del Signore accompagna l'alternarsi delle stagioni e le attività ad esse corrispondenti.' t Sotto Don Daniele mentre menedice i pascoli (che si stendono sotto l'alpe); poi si è girato verso l'alto (dove pascolava la 'malga') e ha benedetto gli animali, infine si è voltato alla dua destra (dove c'è la casera con la cantina e i locali di abitazione) e ha benedetto i fabbricati. In questo rito non è difficile scorgere un elemento di continuità che rimanda a un passato recente e remoto in cui l'alpeggio era elemento fondante dell'economia locale ma anche un patrimonio 'sacro' (l'espressione l'ho sentita sulla bocca di alpigiani , e non in senso metaforico). Sacro, simbolico, identitario è sicuramente un patrimonio importante. Ancora oggi.

L'officiante ha scelto la lettura dei 'gigli del campo'. Tra quelle adatte per l'occasione a me pare molto bella quella tratta dal Deuteronomio: Il Signore fece salire il suo popolo sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna (Dt 32, 10c-14).

Il Signore educò il suo popolo, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun dio straniero. Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna, gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia; crema di mucca e latte di pecora insieme con grasso di agnelli, arieti di Basan e capri, fior di farina di frumento e sangue di uva, che bevevi spumeggiante.

Trovo particolarmente appropriata l'idea di un popolo che il Signore fa salire sulle alture e lì trova nutrimento. Mi pare quanto mai appropriata in un'epoca in qui il nesso tra la terra e il nutrimento si è smarrito. La gente che, per nutrirsi, deve fare solo la fatica di riempire un carrello del supermercato, aprire una confezione e far andare il microonde pensa che il cibo venga dalle fabbriche, che la terra (e il mare) non siano più necessari. Per quanto manipolato il cibo richiedere sempre la terra. Terra, sottratta alle foreste pluviali o semi-tropicali, terra che perde la sua fertilità a causa dell'agricoltura intensiva che 'regge' ai rapporti mercantili del mercato globale ma a prezzo di gravi impatti ecologici. L'agricoltura intensiva eutrofizza, salinizza, sterilizza, avvelena, erode la terra fertile. Nel mentre quella estensiva, che non richiede energia fossile, che utilizza la luce solare, che non maltratta gli animali, che non usa pesticidi regredisce, è 'marginalizzata'. Solo i cretini possono gioire per la rivincita della natura' di fronte al paesaggio montano abbandonato. Il cibo che non si produce più qui è rimpiazzato da quello prodotto inquinando terra e acque, consumando la terra.

Nel mentre si svolge la cerimonia la piccola folla segue con attenzione (foto sopra). Dopo la cerimonia religiosa è seguita quella laica con gli interventi del sindaco Fabio Conti, e dell'assessore provinciale alla cultura Mario Colombo, di Ivan Albini ( il giovane caricatore dell'alpe) e del sottoscritto (in qualità di 'amico ed esperto degli alpeggi'). Mi è toccato, ma non c'era certo bisogno di farsi pregare, di sottolineare l'importanza culturale, identitaria, turistica, casearia, economica di questi alpeggi. Splendidi ma penalizzati dal fatto che il Lario vive di transfrontalierato e di turismo lacustre e ha dimenticato che per secoli muunt e aalp erano il fulcro di un'economia rurale che coinvolgeva la maggior parte dehli abitanti (integrata da viticoltura, commercio, emigrazione, trasporti e pesca). Sotto vediamo Fabio Conti (a sinistra) giustamente soddisfatto ed orgoglioso per il rilancio dell'Alpe Nesdale da lui tenacemente perseguito, e Mario Colombo (a destra) che con la sua presenza e con il suo intervento ha sottolineato come gli alpeggi rappresentino beni storico-culturali da preservare e valorizzare .

E' venuto poi il momento clou dell'evento: il taglio della prima forma. A qualcuno la forma apparirà straordinariamente simile a quelle del Bitto. E ha ragione (un po' di pazienza e ci arriviamo). Fabio è assistito nell'operazione da Ivan Albini, 24 anni giovane titolare dell'azienda agricola a lui intestata e caricatore (va detto che IVan può contare sulla presenza e l'esperienza del padre Giovanni, che conosceremo tra poco).

Dalla dimensione e dal colore la forma qui sopra pare proprio una di Bitto. Somiglianza casuale? Assolutamente no. La già citata Inchiesta sui pascoli alpini della provincia di Como, edita nel 1912, ci dice (p. 309) riferendosi alla Valle del Liro:

'[...] in alcune alpi [della valle del Liro] poi si fabbrica formaggio grasso tipo Bitto, mentre il latte di capra si unisce in parte a latte bovino, e in parte al siero, per ottenere una buona ricotta. Anche nella alpi della Valle Albano si fabbrica formaggio grasso del tipo Bitto, che trova buono smercio nel mercato di Dongo'.

Notiamo che nell'analoga 'Inchiesta sui pascoli alpini della Valtellina' si parla di formaggio Bitto solo con riferimento a quello egli alpeggi delle valli del Bitto, mentre per tutte le altre zone (comprese le valli adiacenti come la val Lesina e la val Tartano) si fa riferimento sempre e solo al 'tipo Bitto' identificando quindi il Bitto con un'origine geografica precisa. Il 'tipo Bitto' lariano era quindi prodotto con la stessa tecnica del Bitto prodotto negli alpeggi delle valli orobiche occidentali valtellinesi (cui vanno aggiunti, sempre nelle Orobie quelli del lecchese adiacenti ad esse, della val Brembana e, infine - sul versante retico valtellinese - la val Masino). L'area degli alpeggi del Bitto 'comasco' è in realtà contigua (separata solo dal lago) a quella degli alpeggi lecchesi e valsassinesi dell'estrema propaggine occidentale delle Alpi Orobie. Una circostanza alla quale forse sinora non ha prestato attenzione nessuno.

Tornando alla nostra alpe Nesdale va precisato che l'Inchiesta riferiva che in val Sanagra si facesse 'tipo Bitto' ma il fatto che i caricatori degli alpeggi più estesi venissero 'da fuori', ovvero dalla limitrofa Valle Albano (nei cui alpeggi si produceva il 'tipo Bitto') fa ritenere che, molto probabilmente, anche qui si facesse 'tipo Bitto'. E' significativo che ancora oggi i caricatori attuali siano di Garzeno in Valle Albano. Del resto posso testimoniare per esperienza diretta che sugli alpeggi della costiera del Bregagno (di Musso, Pianello e Cremia), purtroppo 'dimenticati' dall'inchiesta di un secolo fa, i caricatori di Garzeno e dei comuni rivieraschi (almeno sino a qualche fa), producevano formaggio grasso aggiungendo anche il 20 e più % di latte di capra. Si deve ritenere che nella fitta 'corona' di alpeggi intorno al Bregagno, almeno nei più estesi e più di alta quota, il formaggio grasso 'tipo Bitto' rappresenti la vera produzione tradizionale. Da secoli. E' abbastanza curioso pertanto che nella maggior parte della provincia di Sondrio si faccia Bitto (da soli quindici anni ovvero, dopo, l'ottenimento della Dop) e che qui - dove si fa un prodotto molto simile al 'vero' Bitto - si debba burocraticamente definire il prodotto 'Lariano grasso d'alpe'. Quest'ultima denominazione per nulla accattivante è, oltretutto, estesa a tutti gli alpeggi della provincia di Como e non tiene in alcun modo in considerazione il fatto che solo intorno al Bregagno, nel resto della Valle Albano e in alcuni alpeggi della valle del Liro (più a nord) fosse radicata questa prestigiosa tradizione produttiva. A testimonianza della stretta parentela tra il formaggio del Bregagno e il Bitto (quello 'storico') parlano anche gli attrezzi e le tecniche ancora oggi usate qui sul Bregagno, tecniche e attrezzature che sono spesso più aderenti alla tradizione del 'Bitto storico' che quelle impiegate per il Bitto Dop standardizzato ed esteso a tutta la provincia di Sondrio. La forma della caldéra innanzitutto è la stessa (foto sopra). Poi non si può fare a meno di osservare che qui si usi la 'lira' come un tempo (un attrezzo che richiede più tempo per la rottura della cagliata). Nella foto notiamo anche la rudèla (per tenere in agitazione il latte) e lo scalèt (telaio in legno appoggiato sopra la caldére dove appoggiare il cul (filtro per il latte). Anche lo scuèt (per la pulizia della caldaia è identico a quello delle valli del Bitto).

Identiche sono le temperature di 'cottura' della cagliata. Giovanni Albini mi spiega che oggi si lavora a 48-49°C ma che quando era Ballarona 'dove l'erba era più forte' si superavano i 50°C. L'Alpe Ballarona si trova a quasi 1.800 m con pascoli, che arrivano alla vetta del Bregagno. Oggi è diroccata. Uguali sono i sistemi di pressatura (vedi foto sotto).

Una delle poche differenze tra Bregagno e Bitto è data dallo scalzo che qui è diritto (nel Bitto è concavo). Una 'modernizzazione' che qui si è introdotta (e che il Bitto storico, ma solo quello, ancor oggi rifiuta) è la salatura con salamoia. Richiede meno tempo ed è più pratica ma, a parte la penetrazione meno uniforme e graduale del sale, c'è un inconveniente che non possiamo non notare. Giovanni, come tutti i casari-malghesi di vecchio stampo si lamenta che 'l'ASL ha costretto a rovinare la cantina'. Si lamenta per l'intonaco cementizio impermebilizzante, per la ridotta circolazione dell'aria dovura alla chiusura degli sfiati indispensabili. Ma poi aumenta l'umidità con le saline (vedi foto sotto).

Fa comunque piacere vedere la cantina, un po' piccola per la verità, già piena di forme.

In mezzo campeggia la 'forma del comune' con applicata una 'pelure' recante lo stemma di Plesio (sotto). Un po' di simbolismo ci sta proprio bene.

C''è una cosa sopra le altre che mi fa ritenere questo formaggio molto più 'Bitto' di tanti Bitto Dop (del consorzio): il latte di capra. Garzeno è paese di capre ancor più che di bovini e le capre non mancano mai negli alpeggi caricati dalla gente di Garzeno. E non è finita. Come il Bitto storico è legato alla capra Orobica, il Bitto 'comasco', il nostro Bregagno, è legato alla capra Lariana. Giovanni Albini aggiunge: 'Mio figlio Ivan sta togliendo le Verzaschesi per tornare alle Lariane' (che vediamo nella foto sotto avvicinarsi ai fabbricati per farsi mungere).

Una differenza tra le tradizioni delle Valli del Bitto e quelle degli alpeggi del Bregnagno (ma la conoscevamo già) si riscontra nella preparzazione della mascarpa (mascherpa nelle valli del Bitto). Negli alpeggi del Bitto storico la mascherpa viene fatta spurgare in secchielli di doghe di legno traforati (garòt) vedi Come nasce la maschèrpa d'alpeggio delle Valli del Bitto . Qui, invece, la si scola nei teli (foto sotto). Poi la si vende fresca a privati (compaesani per lo più) che si preparano a casa il zígher. Oggi anche a Garzeno (patria riconosciuta del zígher) si tende, per farsi capire, ahi la 'globalizzazione regionale' a chiamarlo zincarlin. Una omologazione linguistica da evitare. Sono infatti preparazioni abbastanza diverse. Il zígher è collocato in una marna (cassa di legno di larice) dove, coperto da uno strato continuo di pepe macinato grosso (per evitare la deposizione delle uova da parte dei mosconi), matura per dei mesi e può essere consumato anche la primavera successiva. Il zincarlin, invece, ha froma propria (di panettoncino).

Giovanni Albini (foto sotto) racconta un po' la sua storia molto legata e segnata dalla vita d'alpeggio. Non mi cita tutti gli alpeggi che ha caricato o dove è stato in precedenza da pastorello agli ordini del nonno e dello zio (devono essere stati tanti nella sua vita e forse nessuno più di lui oggi conosce gli alpeggi del Bregagno). Cita Marnotto (nel comune di Garzeno, al di là della forcella tra il Bregagno e il M.te Marnotto che separa dalla val Sanagra dove ci troviamo). 'Questo è stato il primo alpeggio dove dice: ' sono stato da padrone, prima ero sotto il nonno e lo zio'. Si intuisce che la 'scuola di vita' per i nipotini-pastorelli fosse dura. Nella nostra conversazione poi entrano la già citata alpe Ballarona (ora solo ruderi), qui in alta val Sanagra, e l'alpe del Rozzo (in val Cavargna ma molto vicina) che è stata l'ultima caricata prima di venire qui a Nesdale. Discorrendo dell'oggi, dell'azienda di famiglia (ora intestata al figlio), Giovanni è il primo ad ammettere di trovarsi in una condizione privilegiata ormai molto rara: 'siamo una famiglia grande e siamo in tanti a lavorare; mentre qualcuno è su in alpeggio gli altri restano a casa'. Grazie a questa disponibilità di manodopera famigliare gli Albini hanno 80 bovini più le capre, i maiali ecc., gestiscono bene la vendita dei prodotti, gli sfalci ecc. In questo modo riescono anche a caricare l'alpe con il loro bestiame, senza dover dipendere dal bestiame affidato dai, sempre più scarsi, piccoli allevatori. Un passo ulteriore sarebbe rappresentato dall'attività agrituristica. Qui a Nesdale vi è già disponibilità di alloggi (il progetto di ristrutturazione del comune ha previsto questa possibilità).

Strutture appositamente dedicate all'ospitalità vi sarebbero già (almeno sulla carta) anche all'Alpe del Rozzo (Cusino) e all'Alpe Palù (Cremia). Senza grandi investimenti ma solo valorizzando l'esistente (per il quale sono stati investiti fondi pubblici non trascurabili) gli alpeggi del Bregagno possono facilmente essere attrezzati per divenire un 'circuito' fruibile, sia per escursioni ad anello che per quelle collegate agli itinerari a lunga percorrenza della 'via lariana', delle 'quattro valli', dell' 'alta via del Lario'. Ma anche per offrire 'vacanze in alpeggio' di qualche giorno o una settimana caratterizzate dalla 'partecipazione' alla vita d'alpeggio con risvolti didattici ed educativi (sia per ragazzi che per adulti). Aggiungasi il ruolo degli alpeggi, di alpeggi 'vivi' beninteso, come punti d'appoggio per l'equiturismo o il trekking con gli asini. Tutte belle idee ma difficili da far quagiáa. Il ruolo delle amministrazioni (qui c'è un comune attento ma gli altri?), la necessità di formazione per gli alpeggiatori (ma non quella che li distoglie dalla tradizione in nome dell'igienismo industrialista), la disponibilità di supporti (promozione alle produzioni di eccellenza ma anche del turismo, comunicazione), le strutture fimalizzate a questo potenziamento ponderato e coordinato dell'attività di alpeggio (strade, acquedotti, autoproduzione di energia ... ma le risorse scarseggiano). Sono tutte cose che si fa fatica a raccordare tra loro. Si può però provare a mettere insieme una massa critica di 'attori' locali che spingano in questa direzione. E vedere quale interesse ha suscitato il taglio della prima forma a Nesdáa è di buon auspicio. Intanto io mi aspetto che l'anno prossimo si possa degustare a Nesdáa il Bregagno dell'anno prima (e magari arrivare poi alle stagionature di 2-3 anni). Dopotutto non è Bitto? (sì c'è un po' di provocazione, ma non solo).

Digressione 1 - Un sistema di alpeggi che in passato era 'forte' ma che conserva grandi potenzialità

A stimolare l'interesse per la partecipazione all'evento non è stato solo l'interesse per la sola Alpe Nesdáa (suona molto meglio non tradotto) ma per l'intero 'sistema' di alpeggi che forma una corona intorno alla mole del monte Bregagno, una massa montuosa imponente che 'sorge' direttamente dal Lario e lo sovrasta. Non a caso tra tutte le montagna lariane quella che ha ricevuto l'oronimo con la radice celtica Brig (montagna, altura) è questa. La montagna lariana per eccellenza si direbbe. Suggestiva non per la bellezza della cima ma proprio per quella massa che torreggia e che strapiomba lago con un'ampia costiera, punteggiata da una fittissima trama di antropizzazione costituita dai muunt (gli insediamenti temporanei privaverili-autunnali) e delle sottostanti frazioni che, a loro volta, sorgono sopra i centri rivieraschi. Il Bregagno non ha una vetta 'ardita' e non raggiunge grandi altitudini (supera di poco 2.100 m). Proprio in forza delle sue caratteristiche, però, il Bregagno è una montagna di pascoli che arrivano sino alla vetta (solo il versante S-SO presenta salti di roccia). Pascoli estesi e di alta quota (quindi con foraggio di migliore qualità) con gli alpeggi più alti a 1.800 m (Marnottino, Palù, Ballarona). E' senza dubbio il comprensorio alpivo più pregiato della montagna comasca, un comprensorio che interessa diversi comuni: Garzeno e Dongo in valle Albano, Musso, Pianello del Lario, Cremia e S. Siro sulla costiera del Bregagno, Plesio e Grandola in val Sanagra, Cusino in val Cavargna. Molti gli alpeggi e gli 'alpetti' che, anche in passato, erano spesso utilizzati quali stazioni (mudate) di un unico alpe: A Garzeno l'alpeggio più importante era Marnotto con le stazioni di Preguardata, Marnottino e Caden. Sempre a Garzeno troviamo la piccola alpe Paravina che, insieme a Quaglio, Ciroglia, Croce, Pontolo e Alcimme (tutte di proprietà del comune di Garzeno anche se su territorio di Dongo, Musso e Pianello) forma/formava un unico insieme. Vi sono/erano poi l'alpe Scirui (Pianello), Palù e Sumero (Cremia), Rescascía (S.Siro), Nesdale, Ballarona, Varò, Varolino, Pisnera (Plesio), Erba, Leveja, Poltrini (Grandola e uniti), Rozzo e Aigua (Cusino). In linea d'aria vicinissimo ad importanti località a valle questo comprensorio è andato in crisi non solo per le difficoltà della zootecnia locale ma anche per la mancanza di collegamenti tra gli alpeggi e le località a valle spesso separate da notevoli dislivelli altimetrici. L'unico alpe raggiunto da una pista di servizio sino allo scorso anno era l'alpe del Rozzo. La notizia che Rescascía e Nesdale sono state collegate è di quelle che risvegliano di colpo un interesse sopito (è da tempo che penso a un progetto di valorizzazione di questo comprensorio, inserito anche in ipotesi progettuali per ora non arrivate in porto).

Digressione 2. La 'selvaggia Val Sanagra' e la 'sacrilega' pista di collegamento degli alpeggi

L'alpeggio con i suoi pascoli è da millenni un paesaggio produttivo, un paesaggio culturale. Un modello di produzione ecologica. Non potendo nutrirsi delle erbe che crescono in montagna, non potendo coltivare quassù l'uomo neolotico ha imparato a imitare, con le proprie greggi e le proprie mandrie, le migrazioni stagionali degli erbivori selvatici. L'animale va custodito, abbeverato, ricoverato, protetto, va condotto a pascersi sulle praterie alpine. Ricambierà l'uomo con la crema e il latte (e i formaggi e le ricotte). Così la montagna apparentemente inospitale nutre l'uomo. Chi gioisce dell'abbandono della montagna, della 'rivincita della natura' è un vero cretino perché la produzione realizzata qui in montagna senza pesticidi, nel rispetto dell'etologia e del benessere degli animali, fornendo prodotti sani è rimpiazzata da produzioni industriali, ottenute con mangimi prodotti con soia transgenica seminata dove era la pampa e la savana e cereali (coltivati con largo uso di concimi chimici e pesticidi e sottratti all'alimentazione umana). Il pensiero torna alla pista contestata dagli ambientalisti da salotto che rivendicano i diritti della wilderness (anche in nome del PLIS Val 'Sanagra' che porta con sè, come tutte le 'aree protette', l'idolatria di una natura selvaggia immaginata). Ma lo sanno quanti alpeggi c'erano nella Val Sanagra che si stende sotto di noi? C'era l'alpe Erba, l'alpe Leveja, l'alpe Pisnera, l'alpe Bellarona, l'alpe Varò, l'alpe Varolino, l'alpe Poltrini d'Erba e Poltrini di Leveja. Oltre a Nesdale è attiva solo l'alpe Erba con un'attività agrituristica. Le altre sono state cancellate dai rimboschimenti artificiali con l'abete rosso. Leveja e Pisnera sono state completamente rimboschite.

Ora gli alpini che gestiscono come rifugio l'alpe Leveja hanno ottenuto di tagliare qualche pianta tanto per dare un po' di luce e avere un po' di panorama. Ma alle spalle dei fabbricati, e da qui a Pisnera è tutto un disgustoso rimboschimento artificiale. Visto dall'alto è verde ma da 'dentro' è un paesaggio spettrale, senza un filo d'erba (per l'assenza di luce e la fortissima acidità dello strato di aghi indecomposti), uno pseudo-bosco (senza rinnovamento naturale non si può parlare di bosco) che potrà riprendere a vivere solo grazie alla morte degli alberi (già tutti secchi tranne le cime che prendono luce). Speriamo che il bostrico dia una mano. Ma torniamo alle piste contestate. Gli alpeggi del Bregagno sono andati in crisi per vari motivi ma forse quello decisivo è stato rappresentato dalla difficoltà di accesso e dei trasporti. Da questo punto di vista il prolungamento della pista da Rescascía a Sumero (con Palù) rappresenterebbe un grosso impulso alla rivitalizzazione del comprensorio. Un malinteso ambientalismo frena questi interventi e ha anche ha anche impedito (per la presenza del PLIS Val Sanagra oltre che per 'sgarbi' tra amministrazioni comunali) che la pista che ora arriva a Nesdale fosse prolungata attraverso l'alta val Sanagra sino a Rozzo (come previsto). L'opera, oltre che rappresentare un più comodo collegamento anche per Rozzo, e mettere in collegamento gli alpeggi tra loro consentirebbe anche (utilizzando con facilità il carro di mungitura mobile) di valorizzare meglio e recuperare parte dei pascoli della stessa alpe Nesdale (oltre che di Rozzo). Fa specie che ci si appelli al rispetto della montagna praticato in Svizzera o in Trentino dove tutti gli alpeggi (almeno dove è tecnicamente possibili) dispongono di viabilità di accesso. Nessuno chiede di costruire strade dove esistono ostacoli naturali tali da determinare costi di realizzazione e impati ambientali ingiustificati. Nè si chiede di costruire piste per raggiungere alpetti di pochi ettari, senza strutture edilizie, acqua ecc. Ma se l'alpeggio ha requisiti di vitalità:

Il collegamento con gli alpeggi deve essere assicurato ovunque possibile mediante la realizzazione di piste con limitata ampiezza di carreggiata, transitabili da mezzi agricoli e autovetture a trazione integrale e il transito limitato al servizio dell’alpeggio e di mezzi di servizio.

La preposizione sopra riportata è contenuta nel Codice dell'alpeggio proposto da Amamont (associazione amici degli alpeggi e della montagna) associazione che annovera tra i propri soci ed esponenti alpeggiatori che tutt'oggi utilizzano il cavallo, l'asino, il mulo, la propria schiena per i trasporti da e per gli alpeggi.

La vecchia teleferica al servizio dell'Alpe Nesdale. Oggi le norme di sicurezza impongono costosi interventi e manutenzioni

Teleferiche, quadrupedi, elicotteri sono necessari quando non è possibile ragionevolmente realizzare un tracciato stradale. Ma dove, come negli alpeggi del Bregagno con un'unica opera è possibile raggiungere facilmente più alpeggi di ampia estensione l'opposizione risponde solo ad una ideologia che dimentica che la millenni questo è un paesaggio coltivato che i pascoli sono un paesaggio rurale non wilderness e che una 'strada bianca' percorsa solo da mezzi agricoli e di servizio si inserisce armonicamente in questo paesaggio (del tutto fuori luogo è l'evocazione di strade asfaltate e turbe motorizzateda parte dei 'paladini dell'ambiente').

|

|

pagine visitate dal 21.11.08

commenti, informazioni? segnalazioni scriviCreazione/Webmaster Michele Corti