Il

7 marzo la Commissione europea, preso atto che non si sono registrate

opposizioni alla decisione della Commissione permanente della

Convenzione di Berna tenutasi agli inizi di dicembre 2024, che,

quindi, in sede di Convenzione e di Consiglio d'Europa (che

comprende diversi altri stati oltre i 27 della Ue), l'iter di

declassamento si è concluso, ha approvato una proposta di modifica

mirata degli allegati IV e V della direttiva Habitat (che recepisce la

Convenzione di Berna) per quanto riguarda lo status di protezione del

lupo. La proposta dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e

dal Consiglio dei ministri.

La Commissione propone una modifica mirata

agli allegati della direttiva Habitat attraverso un emendamento

piuttosto semplice, così come delineato nell’articolo 1 della proposta:

cancellazione

della specie Canis lupus dall’allegato IV (protezione rigorosa) e

aggiunta di Canis lupus all’allegato V (protetto ma con flessibilità

gestionale).

e nell' l’articolo 2

gli Stati

membri avranno 18 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della

presente direttiva modificata per attuare la decisione.

La tempistica per l’adozione da parte del Parlamento europeo e del

Consiglio non è ancora stata fissata, ma la Commissione si aspetta una

rapida approvazione dell’emendamento e l'on. Fiocchi ritiene che la

modifica possa essere approvata entro l'estate. Spesso il decreto legislativo di adeguamento viene emanato

dal governo (previo parere delle camere) anche prima di 18 mesi.

Ragionevolmente, possiamo quindi prevedere l'approvazione nell'autunno 2026.

Il procedimento di declassamento è stato

deciso sulla base delle discussioni e delle risoluzioni del Parlamento

europeo (peraltro mai molto risolutive ed esenti da ambiguità). E'

stata la Commissione che, sulla base dei rapporti scientifici compilati

dagli esperti e sulla considerazione dello stato

di conservazione nei diversi paesi e a livello contintale, ha impresso

una svolta.

Il primo dei

rapporti in questione è quello prodotto dai soliti lupologi della LCIE

(presidente

il "signore dei lupi", Boitani) nel 2022. In quella occasione i paesi

della UE votarono, ancora una volta (era la Svizzera che, per la terza

volta lo proponeva) contro il

declassamento nonostante le evidenze scientifiche a favore del

provvedimento contenute nel rapporto redatto ad hoc.

I lupologi, nonostante la loro lupofilia, erano

stati a malincuore costretti ad ammettere che la crescita del lupo rappresenta un fenomeno

generale in Europa, che solo in qualche paese balcanico, dove sono

comunque molto numerosi, è in diminuzione. Dovevano anche ammettere che, nella maggior parte dei

paesi è in atto una forte crescita, che non accenna a diminuire (vai al documento).

La proposta della Commissione europea del dicembre 2023 di

declassamento del lupo è arrivata dopo l'esame di un'altro

rapporto degli esperti European Commission: Directorate-General for Environment, Blanco, J. and Sundseth, K., The situation of the wolf (canis lupus) in the European union – An in-depth analysis, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2779/187513

. Basti dire che, nei 24 paesi continentali della Ue, ovvero eccettuate

le isole-stato senza lupi : Irlanda, Malta - paesi che, elegantemente,

si sono opposti al declassamento anche in sede di Consigli dei ministri

Ue - e Cipro, si stimavano, nel

2023, 20.300 lupi. Un dato da confrontare con quello del 2012

(11.193 lupi).

Che il WWF, la Lav, l'Enpa abbiano lanciato

campagne isteriche contro il declassamento, che gli

animal-ambientalisti abbiano utilizzato tutta la loro capacità di

presenza sui media main stream, che abbiano lanciato petizioni e

costruito sondaggi farlocchi (da loro sponsorizzati) nei quali

risultava che i pastori, a larga maggioranza, sono contrari al

declassamento, che abbiano presentato ricorsi alla Corte europea di

Giustizia, ci sta. Temono di perdere la gallina dalle uova d'oro, la

loro bandiera, il loro bancomat. Non ci sta che Boitani, che ha firmato

i rapporti scientifici che attestano che lo status di conservazione del

lupo non è più tale da corrispondere alle motivazioni che avevano

giustificato il regime di protezione rigorosa ai sensi della

Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat, affermi che il

declassamento non ha basi scientifiche. E' solo l'ennesima

manifestazione della disonestà intellettuale del personaggio. Un

personaggio che, mentre da studioso firma rapporti nei quali si

elencano le vittime delle aggressioni da lupo in Europa (fonte),

da imprenditore politico-economico del lupo (capace di portare a casa a

ripetizione progetti Life milionari sul lupo, a vantaggio

dell'associazione IEA costituita da lui stesso e da pochi collaboratori

) in occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica,

nell'articolo “Convivere con orsi e lupi si può”, pubblicato su La

Repubblica del 3 marzo 2025, continua a sostenere che non ci sono

documentazioni di attacchi del lupo all'uomo.

Quale strategia la lobby può mettere in campo per bloccare l'attuazione in Italia del declassamento?

L'Italia è stato uno dei paesi a votare a

favore del declassamento; è anche quello che ha più lupi in tutta

l'Unione Europea e, per di più, con una popolazione in costante

crescita che sta colonizzando aree di pianura ad agricoltura intensiva,

coste, aree urbane, segno di una saturazione delle aree montane e di

collina interna che spinge il surplus demografico a cercare nuovi spazi

anche in zone con assenza o scarsità delle prede "convenzionali" della

specie. Come ammettono anche i rapporti sopra citati, la colonizzazione

di ambienti fortemente antropizzati determina l'insorgere del fenomeno

dei bold wolves (lupi spavaldi che hanno perso ogni timore nei

confronti dell'uomo, che siano stati abituati da offerte alimentari e

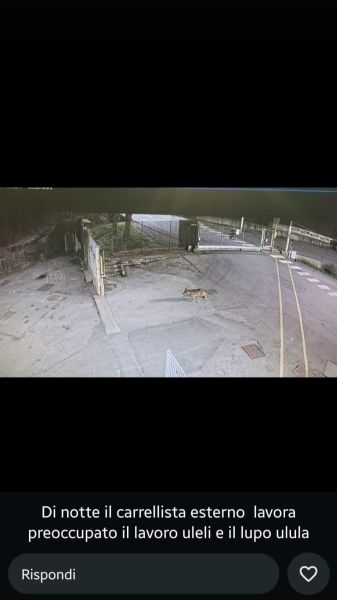

socializzati o meno). La presenza dei lupi nelle città, l'intrusione

nei giardini, nei cortili, negli annessi alle abitazioni è diventata

ormai frequente. I lupi sono avvistati ogni giorno in aree abitate

anche in pieno giorno. In queste condizioni diventa improponibile non

recepire il declassamento nella normativa nazionale (dpr 357 del 1997

di recepimento della direttiva Habitat e legge 157 del 1992). Si deve

cercare di operare d'astuzia, sfruttando i punti deboli della politica.

Il precedente delle deroghe

Negli anni scorsi ne abbiamo sentite di tutti

i colori in tema di deroghe. Assessori regionali, consiglieri,

onorevoli e senatori si erano fatti convincere dalla burocrazia

(regionale o ministeriale) che "le deroghe non si possono applicare".

Continuavano a ripeterlo, per giustificare davanti agli allevatori e ai

cittadini che "le regioni hanno le mani legate" anche in barba al fatto

che, senza dare pubblicità alla cosa, le regioni (e in qualche caso

anche i parchi nazionali) le deroghe le stavano utilizzando. Sono state

utilizzate in Puglia, Abruzzo, Lazio, Marche, Veneto, Piemonte (che noi

si sappia). Di solito per catturare lupi che avevano aggredito delle

persone, a volte solo perché si erano dimostrati "confidenti". Tutto

era tenuto sotto traccia. Per giustificare il mancato ricorso alle

deroghe, veniva anche detto che: "Non è possibile se non viene

approvato il Piano lupo". Era una balla colossale perché, come già

detto, più o meno di nascosto, le regioni le deroghe le hanno

applicate. In realtà, in una delle diverse versioni delle "Linee guide

per l'applicazione delle deroghe" emanate dalla Commissione europea,

era scritto che: "l'applicazione delle deroghe può essere avegolata

dalla redazione di piani di azione nazionali". Veniva comunque

precisato che, comunque, le deroghe potevano essere applicate in ogni

caso, precisazione doverosa perché uno strumento interpretativo non può

porre condizioni limitative di applicabilità di una norma. Era solo una

raccomandazione (in quanto la Commissione avrebbe potuto valutare più

facilmente le relazioni nazionali, che vengono redatte ogni due anni, a

posteriori, dagli stati membri, alla luce di criteri nazionali

espliciti). Tanto bastò che in ambito politico si spargesse la fake

della condizionalità delle deroghe al piano lupo. Più grossolanamente,

alcune regioni giustificavano la loro inerzia raccontando che: "In

Italia le deroghe sono attuate dal Ministero". Una fake che presuppone

la non conoscenza del titolo V della Costituzione e del dpr 357/97 di

recepimento della direttiva Habitat. In Italia le deroghe le chiedono

le regioni e i parchi nazionali (che sono riusciti a infiltrarsi nella

norma) e sono autorizzate dal Ministero dell'ambiente sentito il parere

dell'Ispra. L'ultima fake riguarda la necessità di adottare le misure

di difesa passiva. La Regione Veneto ha approvato un progetto da 400

mila euro (beneficiarie le Università di Padova e di Sassari) con la

motivazione che, non potendo essere applicata la deroga dove non ci

sono cani, reti, pastori

Il 4 dicembre 2024, in un incontro pubblico

sul lupo a Erbezzo (Verona), il sen Paolo Tosato, che pure dichiarava,

sinceramente, di comprendere i problemi degli allevatori, ripeteva la

fake: "In Italia le deroghe non possono essere applicate". Di fronte

alle proteste di chi scrive, ribadiva che "me lo hanno detto al

Ministero dlel'ambiente". A settembre, un mese e mezzo prima, la

Regione Veneto (o meglio, la squadra catture dell'Università di

Sassari, in una regione notoriamente piena di lupi) aveva catturato la

"lupa del Pieve" e l'aveva segretamente trasferita all'Università di

Udine. Il Ministero aveva autorizzato anche l0'abbattimento, ma

la Regione, per viltà, ha, come in altri casi, optato per la soluzione

politicamente meno problematica. Un politico non avrebbe il dovere di

informarsi, di leggere le norme, di documentarsi? Cosa li paghiamo

(meglio che negli altri paesi europei) per fare? Perché bevono le

menzogne che gli propina la burocrazia contigua alle lobby

animal-ambientaliste?

Dribblare il declassamento

Con questi vergognosi precedenti, possiamo pensare che la politica ignava, che sente più il fiato sul collo delle

potenti lobby animal-ambientaliste (le organizzazioni professionali

agricole è come se non esistessero quando si tratta di fare una

battaglia di questo tipo), rinunci a continuare a prendere in giro gli

allevatori italiani e le popolazioni rurali, esasperate per la

crescente invadenza e spavalderia dei lupi?Nel mentre stanno tenendo buoni i soggetti rurali con il declassamento, stanno pensando a come renderlo inoperativo.

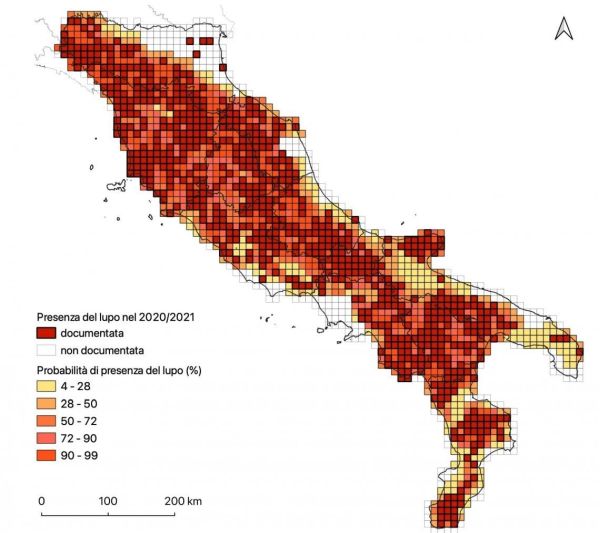

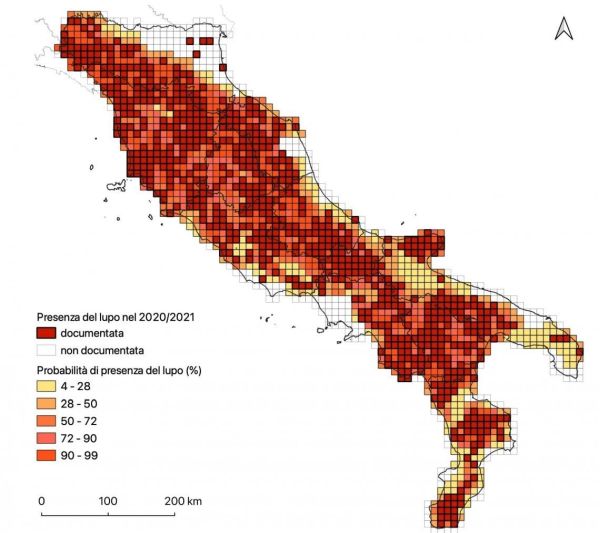

Sopra: la mappa della presenza. Non vengono

però dichiarati i dati numerici per regione (eppure il monitoraggio

costò 1,5 milioni di euro)

L'Ispra, rispondendo a una

sollecitazione del ministro Picchetto Frattin, ha pubblicizzato delle

"quote" di possibili abbattimenti per regione. Sul significato di

questa mossa torniamo dopo. Ci sono dei numeri per il Piemonte,

il Trentino, il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna. In

Piemonte si potranno abbattere - al massimo-, bontà dell'Ispra, da 10 a

17 lupi. Ovviamente, dal momento che siamo sempre in regime di deroghe,

solo se ne combireranno di cotte e di crude. Qualcuno ha parlato di

"piani di abbattimento" (era carnevale). In Piemonte dal 1° gennaio al

6 marzo sono stati stirati stecchiti sulle strade 25 lupi. Gli scorsi

anni sono stati 75 all'anno. Dal momento che gli studi dei lupologi ci

dicono che la mortalità stradale rappresenta circa la metà di quella

totale, in Piemonte sarebbero morti negli ultimi anni sui 150 lupi

all'anno. Servono dei salti mortali tripli carpiati per conciliare

questa mortalità con la ridicola stima di 330 lupi presenti in Piemonte

nel 2020/21 (e non ancora aggiornata per il 2023/24 per l'inammissible

ritardo di Life Wolf Alps). Su questa ridicola stima si calcola,

intanto, il "prelievo" del 3-5%.Più ritardano le nuove stime e più bassa è la quota.

Per capire come la "concessione" dell'Ispra

sia una solenne presa in giro, basti ricordare che il Piano lupo del

ministro Galeltti del 2017 prevedeva una quota massima del 5%. Quindi

l'Ispra, con il dilagare dei lupi tra il 2017 e oggi, cosa fa? Tira

ancora il freno. Se, in Piemonte, queste "quote" che non compromettono

il buono stato di conservazione della specie", sono ridicole e

offensive per chi subisce i danni da parte dei lupi (in gran parte non

denunciati per sfiducia nelle istituzioni ritenute - giustamente - pro

lupo). Ci si chiede poi cosa ne sarà delle regioni dove l'Ispra non ha

prodotto una stima? Chi si ricorda il monitoraggio del 2020-21 sa che,

per tutte le regioni appenniniche in blocco si calcolavano 2400 lupi.

Come è possibile allora stabilire quote per la Toscana e

l'Emilia-Romagna? Perché, ci sono monitoraggi regionali. E dove non ci

sono? Nella Regione Abruzzo, grazie all'insistenza di Dino Rossi

(presidente del Cospa Abruzzo e vice-presidente dell'Associazione

nazionale per la tutela dell'ambiente e della vita rurali) lo

zooprofilattico ha finalmente fornito i dati dei lupi vittime degli

incidenti stradali: sono 100 all'anno, più che in Piemonte. Logico che

in Abruzzo ci siano 1000 lupi . La Toscana dichiara 500-800 lupi. In

Emilia Romagna sono poco meno che in Toscana. Siamo, prudenzialmente, a

200o lupi. Chi crede che nelle Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria,

Basilicata ce ne siano solo 400. I numeri non tornano.

A cosa serve la mossa dell'Ispra?

Chi segue da tempo la politica del lupo in

Italia non ha potuto fare a meno di chidersi il significato della mossa

dell'Ispra. Esso va letto alla luce del declassamento che, come detto

all'inizio, non potrà non essere messo in attoentro il 2026. Nonostante le tappe del declassamento procedano regolarmente e

non possano esserci più ostacoli (il ricorso della lobby alla Corte

europea di giustizia è una mossa ad uso degli sprovveduti che

effettuano donazioni per "salvare il povero lupo"), c'è, tra i

politici, in particolare tra i sottosegretari all'agricoltura, qualcuno

che cerca ancora di convincere i politici regionali ad approvare il

Piano lupo. "Ci vorranno anni per il declassamento". Una fake. L'Europa

deve solo approvare quei due articoletti citati all'inizio: il lupo

passa dall'allegato IV all'allegato V della direttiva; la modifica deve

essere recepita entri 18 mesi. Come si fa a sostenere che ci vogliono

gli anni? Il motivo, invece, è chiaro: accettare un Piano lupo nel

2025, con tutti i vincoli del regime ante declassamento, con la

necessità di sottostare all'autorizzazione ministeriale e, soprattutto

con la necessità di dover dimostrare caso per caso che sussistono: la

gravità e la reiterazione dei danni, l'uso di cani e altri presidi. Il

tutto con il miraggio, ovvero con la cigliegina di quel 3-5% di

abbattimenti massimi (ecco la funzione di esca dell'uscita estemporanea

dell'Ispra) che si incaricheranno i tanti paletti che saranno messi di

mezzo a vanificare del tutto. Non è la scelta tra un uovo oggi e la

gallina domani, è la presa per i fondelli pura e semplice.

Con il declassamento, invece, le regioni potranno tranquillamente gestire

il lupo, prescindendo da singoli casi, ovvero gestendo la specie sulla

base della sua abbondanza, delle dinamiche di popolazione, dell'entità

dei danni provocati: ci sono tot lupi? Bon, per ripristinare un

equilibrio serve toglierne il tot %. Fine della mistica del lupo, fine

della pacchia per il sottobosco che specula sul lupo. Ovviamente, chi

ci ha marciato per anni, tenterà il tutto per tutto per non arrivare a

questo. Fortunatamente, le regioni stanno subendo sempre di più le

sollecitazioni dalle categorie e dalle comunità locali, esasperate

dalla presenza incombente dei lupi e dai danni da essi provocati. Se,

sino a qualche anno fa, l'effetto del ricatto animalista poteva pesare

in modo determinante sul comportamento delle regioni, oggi vi sono

spinte che lo controbilanciano e che diventeranno sempre più forti. In

un contesto di discredito del Green deal e di tutte le politiche

pseudoambientaloiste. Chiamiamolo effetto Trump.

In conclusione: usando il mitico

declassamento, inseguito da anni, per dimostrare che la politica non ha

lasciati soli gli allevatori e qualcosa si è ottenuto, si cerca di

tenerli buoni e, così ammansiti, di rimandare il più in là possibile

l'effettiva messa in opera del declassamento stesso. Abbiamo visto che

è da 10 anni che si discute inutilmente di Piano lupo. Ogni volta che

si è arrivati a una conclusione, una o più regioni si sono sfilate (di

solito per tutelare a oltranza il lupo). Ultimamente si è sfilata,

sostenendo che il Piano non garantiva gli allevatori, non risolveva il

problema degli ibridi ecc., la Regione Piemonte (ma era la giunta

precedente che, dopo anni, aveva iniziato a capire il problema e a non

ascoltare solo i funzionari faziosi, con i nuovi amministratori c'è da

lavorare).

Qualche segnale positivo è però arrivato, negli ultimi mesi, dalla Toscana e dalla Lombardia, con delle mozioni dei consigli che

chiedono effettettivi monitoraggi utili alla gestione, con dati

numerici aggiornati e per aree omogenee e l'attribuzione certadelle predazioni a ogni tipo di animale (ma anche delle aggressioni alle persone), al lupo piuttosto che a ibridi o cani

. Confidiamo che, almeno queste regioni, si rifiutino di cadere in una

trappola che condannerebbe a morte gli allevamenti estensivi

sopravissuti e comprometterebbe la permanenza delle comunità rurali

nelle loro sedi.