Ruralpini

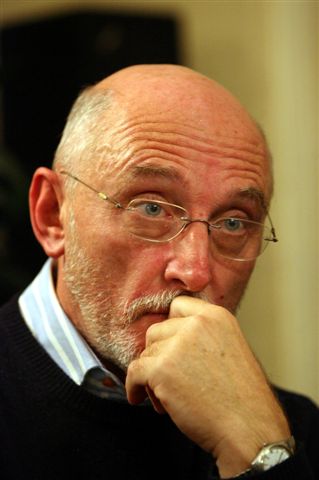

Commenti/RUMIZ

|

|||||||||

|

La grande ombra verde. Il richiamo della foresta

di Paolo Rumiz

LA REPUBBLICA DOMENICA, 20 SETTEMBRE 2009

Era come una lebbra. In pochi anni la boscaglia s’era mangiata tutto: stalle, alpeggi, pascoli, fienili, praterie, persino le strade e i sentieri. Quando in autunno tirava lo scirocco, aceri e frassini si gonfiavano come vele e, oscillando, scardinavano il terreno con le radici, facendo entrare la pioggia in profondità. L’acqua non aveva più freni, le scarpate diventavano colate di fango, i canali di deflusso saltavano. La montagna intera si scorticava, mostrava la pelle viva, passava continuamente dal rischio incendi al rischio alluvione. Non c’erano dubbi: era l’effetto dell’abbandono, della grande fuga degli anni Sessanta; l’emigrazione, poi la corsa al benessere facile in pianura. Quando dieci anni fa intere fette di montagna cominciarono a scivolare verso il lago di Santa Croce, tra Vittorio Veneto e Belluno, un uomo, Sandro Fullin del paese di Tambre in Valturcana, decise di fare qualcosa. Chiamò i capifamiglia, li radunò sotto una quercia - l’albero totemico dei Cimbri, antichi abitatori dell’altopiano - e disse: o blocchiamo la foresta o saremo distrutti. Lanciò un’idea: riportare le pecore negli ultimi pascoli rimasti. Una volta ce n’erano cinquantamila, poi più niente. Non pecore qualsiasi, ma quelle nate qui, le bestie dell’Alpago. Tutti dissero sì, Follin trovò in Croazia gli ultimi esemplari dell’agnello alpagoto, li mise su una linea di pascoli recintati, quasi una linea Maginot contro l’invasore. Oggi la valle non ha più paura. La frana verde si è fermata. Le acque cominciano a rientrare a regime. Fullin ha piantato cinquanta chilometri di recinzioni con le sue mani, e ora vanta un presidio Slow Food con l’agnello di casa sua. Lui e i suoi sgobbano quindici ore al giorno, ma hanno vinto la battaglia. E hanno brevettato un sistema che può essere applicato ovunque in Europa, fra Carpazi e Pirenei. «I pastori bisogna portare in montagna, altro che quei costosi Canadair che buttano acqua sugli incendi», ghigna il professor Giorgio Conti, specialista di territorio alla Ca’ Foscari di Venezia, e racconta di come la foresta selvaggia stia invadendo l’Italia più di qualsiasi altro Paese d’Europa. Gli studi più recenti confermano infatti che la tendenza è in atto un po’ ovunque nel continente: «l’espansione forestale continuerà in tutta Europa», si legge nello Stato mondiale delle foreste 2009 diffuso dalla Fao. Ma il caso del nostro Paese è particolarmente vistoso. L’ultimo Inventario nazionale delle foreste segnalava nel 2005 quasi due milioni di ettari di superficie boschiva più rispetto a venti anni prima. E così la Liguria - la regione più verde d’Italia in rapporto alla sua superficie, anche più del Trentino - frana e brucia perché la giungla ha invaso i terrazzamenti secolari costruiti dall’uomo. L’Appennino tosco-emiliano è diventato terra di cinghiali. Nel Friuli Venezia Giulia la boscaglia trionfa, al punto che le vecchie malghe sono crollate sotto l’urto di piante spaccasassi che fanno l’effetto di bombe di mortaio. «Se i nostri vecchi uscissero dal cimitero, ci sparerebbero a vedere come gli abbiamo ridotto la valle» racconta Sergio De Infanti, guida alpina e albergatore di Ravascletto in Carnia. Il pascolo è finito, nei paesi intorno ci saranno si è no dieci vacche contro le duemila di cinquant’anni fa. Mostra il fronte della foresta che avanza, come quella terribile di Dunsinane sotto il castello di Macbeth, prima della battaglia che lo vedrà morire. «La parola bosco non ha senso, il bosco maturo si forma in secoli, sempre con l’aiuto dell’uomo. Questa che viene avanti è boscaglia spontanea, piante in competizione per l’acqua e il sole che occupano ogni spazio, si rubano nutrimento a vicenda e distruggono il sottobosco». Andiamo su per i prati sul lato nord, sopra il paese. L’unico spazio disboscato è la pista di sci che scende dallo Zoncolan. «Ho visto come comincia, d’autunno, quando arriva il vento dall’Austria. Se il polline è maturo e secco al punto giusto, si leva una nube gialla che in un attimo feconda i prati dove non si sfalcia più. Dopo poco tempo ecco le nuove piante». Mi porta a vedere una boscaglia cresciuta senza la mano dell’uomo: una pena. Piante anemiche, asfittiche, magre, stentate. Per terra non un filo d’erba, una fragola, un mirtillo. “Ho cominciato a metterci mano, per me è una gioia, quando tolgo le piante malate sento che il bosco mi ringrazia”. Parla del suo patto con gli abeti: «Loro hanno bisogno di me e io ho bisogno di loro». Allude alla sua caldaia d albergo tutta a legna che gli fa risparmiare diciassettemila euro di gasolio l’anno. “La montagna è ricchezza, gli italiani l’hanno dimenticato per andare a vivere di stenti in città». Saliamo a vedere il bosco del vecchio Albino De Crignis, morto un anno fa. Ha fatto il boscaiolo fino all’ultimo, le sue cataste sono ancora lì. Entriamo in una cattedrale di abeti solcata da spade di luce. E’ un altro mondo, fatto di bellezza e biodiversità. Tra le conifere ecco felci, noccioli, frassini, faggi, aceri, salici, ontani, muschi, fragole, e qua e là i rigonfiamenti delle ceppaie coperte di licheni e mirtilli. Bombardata dal mito americano della «natura incontaminata», l’Italia non sente e non vede l’inselvatichimento che scatena incendi, spinge in città lupi e cinghiali, minaccia gli argini a ogni pioggia d’autunno. “Quello che non si vuoi capire», insiste il professor Conti, «è che l’uomo è un eco-fattore capace di arricchire il suo habitat secondo natura e in modo originale». Fa qualche esempio: il cipresso, icona della Toscana, è stato portato dall’Iran. Il vino dei francesi l’hanno portato i romani. Il mais non è padano ma viene dal Messico. La melanzana è araba, il pomodoro peruviano. “Alpi e Appennini sono il contrario della natura primigenia. La chiave del paesaggio sono le radure e i terrazzamenti, e questi sono il risultato di un compromesso millenario fra uomo e ambiente. Ora questo si sta perdendo”. Gli ultimi paradisi sono l’antitesi della cosiddetta «cattedrale naturale», concetto di per sé aberrante. Le praterie del Grappa? Meraviglie artificiali. Le distese di Asiago dove la mucche pascolano fra le orchidee selvatiche? Frutto di una guerra senza quartiere contro la sterpaglia. Gli abeti di sessanta metri del Cadore? Risultato di una selezione vecchia come la Repubblica di Venezia. E che dire delle radure superstiti di Cortina d’Ampezzo, altrove mangiata dal bosco e dal cemento: anch’esse conseguenza di un fattore umano, gli usi civici (chiamati localmente “regole”), dove a intervenire è la comunità intera con diritti di sfalcio e legnatico,ultima trincea contro l’urbanizzazione diffusa. Alla radice di tutto l’economia intensiva, che ha ucciso il rapporto di interdipendenza fra montagna e pianura. Le vacche da parmigiano non vanno più a pascolare nelle malghe appenniniche. I prosciuttifici di San Daniele non si servono più della scrofa nera che pascolava lungo la pedemontana friulana. Le mandrie bergamasche d’estate non vanno più in quota. I pastori d’Abruzzo non hanno più tratturi liberi per transumare. Eppure il futuro dell’economia italiana, con l’inevitabile crisi energetica prossima ventura, è tutto li: nel ripristino di una cultura “verticale” capace di garantire l’equilibrio idrogeologico con lo sfalcio, l’energia col legnatico, il reddito grazie alla carne e alla lana, l’ecologia attraverso lo smaltimento sul posto del letame. Guai chi tocca la foresta, protestano i verdi integralisti. Ma l’Europa non è l’Amazzonia o l’Indonesia, massacrate da nuove culture e disboscamenti: da noi gli alberi dilagano. In Germania un sito - www. landschaftswandel.com - mostra con simulazioni quale sarà, l’avanzata della foresta: una pestilenza, in termini percentuali, ancora più grave della cementificazione. In Austria stanno correndo ai ripari; il Parlamento ha approvato una legge che premia chi vive in quota, con aiuti tanto più consistenti quanto maggiore è l’altitudine. Forse anche noi ne avremmo bisogno, invece di limitarci a versare ampolle nel fiume più inquinato del mondo. |

||||||||

|

|

|||||||||

pagine visitate dal 21.11.08

View My Stats commenti, informazioni? segnalazioni scrivi

Creazione/Webmaster Michele Corti