|

Ruralpini

Fotoracconto/Alpe Nesdale 2011

|

||||||||||

|

: Articoli correlati Plesio: la festa di S. Amate diventa anche festa dell'Alpe (www.vaol.it)Una rinascita: Alpe Nesdale (Plesio)(ruralpini 2010) Precedenti fotoracconti su Ruralpini Valli lariane (CO) Confronti deprimenti: Avert Possul e Alpe Giumello I furmagitt de cavra del Miro (a Sala Comacina) Valtellina (SO) Una storia in controtendenza: qualche volta gli alpeggi rinascono (Alpe Legnone) (Aggiornamento Alpe Legnone) Come nasce la maschèrpad'alpeggio delle Valli del Bitto Val San Giacomo (SO) L'Alpe Andossi : due 'stili d'alpeggio' agli antipodi (ma comunque il bosco è stato fermato) L'Alpe Laguzzolo torna a vivere con le capre di Barbara e Pietro Alpe dei Piani e Dante Ambrosini classe 1918 Valle Camonica (Bs) Festa della torchiatura a Cerveno Val Seriana (BG) Cantine (hilter) d'alpeggio. Monumenti minacciati (Malga Valmezzana)Motocross in montagna: sport o vandalismo? Un problema non solo bergamasco Valle Grana (CN) Pastori e lupi: qual'è la razza in via di estinzione? Valle Stura di Demonte (CN) Gias Gardon: il lupo fa passare la voglia di fare i pastori Valle Varaita (CN) Festa dei marghè a Magliano Alpi e Fiero dei des a Bellino Valle Pellice (CN) Bricherasio: storie di giovani pastori. foto-videoracconto Ossola (VB) Valle Strona (VB) 'A Forno c'erano 500 capre e a Luzzogno lo stesso' (Alpe Sass da Mur) La Storia di due caprai, di una scrofa innamorata e di un gatto coraggioso (Alpe Balma) Toni Lavarini sul suo alpeggio in Valstrona (anni '80) Valle Anzasca (VB) Adesso non ci passa più nemmeno il mulo (Alpe del Lago) La capretta che 'fa' il cagnolino (storia di un 'neo-insediamemento' agricolo) Val Grande (VB) Val Vigezzo (VB) Alpe Basso: alla scoperta di una grande tradizione di formaggi misti (caprini e vaccini) Lagorai (TN)

|

(11.08.11) La sempre partecipata festa di Sant Amàa (Plesio, Co) per il secondo anno si è associata alla benedizione dei frutti dei pascoli (i formaggi) e alla cerimonia del taglio della prima forma

Sui pascoli di Plesio si rinnovano cerimonie antichetesto e foto di Michele Corti A Sant' Amàa e alla vicina Alpe Nesdale si rinnovano riti antichi di celebrazione della fecondità del bestiame e dei pascoli. Qui si vede che il cibo è sacro, frutto dei doni del creato, della terra, dell'erba, degli animali, del lavoro dell'uomo. La dimensione profana e persino empia dell'eccesso e dello spreco alimentare, della natura stuprata e degli animali ridotti a cose, che valgono un tot al kg, è lontana. Venissero in tanti quassù

Il Signore fece salire il suo popolo sulle alture della terra e lo nutrì (Dt 32, 10c-14).

Sono passate quasi tre settimane dalla festa di Sant Amàa ma non voglio rinunciare a parlare di questo evento. Lo scorso anno (vedi il resoconto scritto qui su Ruralpini Una rinascita: Alpe Nesdale (Plesio)) alla tradizionale festa di Sant Amàa (Mamete) si era associato un evento presso il vicino alpe Nesdale che celebrava la riattivazione in grande stile di questo alpeggio dopo anni di abbandono. Caricato dalla famiglia Albini di Germasino l'alpeggio aveva ricominciato a produrre il pregiato formaggio grasso d'alpe misto capra del massiccio del Bregagno e delle valli di Dongo che l'autorevole Inchiesta sui pascoli alpini della provincia di Como del 1912 definiva "tipo Bitto". Per l'occasione si era 'inventata' (o forse reinventata) una cerimonia del 'taglio della prima forma' cui era stata associata la benedizione dei fabbricati, del bestiame, delle persone e dei pascoli da parte del parroco. Una cerimonia dal sapore antico ma quanto mai attuale in un frangente di totale disorientamento valoriale e di ricerca di solidi riferimenti a partire dalla riflessione sul significato del cibo, dell'uso della terra, del ruolo degli animali (domestici e selvatici). Quest'anno il tutto è stato ripetuto ed anzi sottolineato, enfatizzato. Premessa per la riattivazione di antiche tradizioni che vorrei venissero trasposte anche in altre realtà della nostra Lombardia, terra quanto mai ricca di alpeggi ma anche un po' (tanto) matrigna nei loro confronti e della montagna in generale. Sottolineo matrigna perché la fertilità della pianura è legata sì al lavoro, all'intelligenza tecnica e ai capitali necessari a creare la rete irrigua ma anche allo stallatico delle mandrie, al lavoro, all'intelligenza dei mandriani che per secoli sono scesi dalle montagne per svernare alla Bassa con le loro mandrie e che vi risalivano regolarmente per l'alpeggio a ogni primavera.

La Festa di Sant'Amaa (Mamete di Cesarea) si celebra tradizionalmente presso l'oratorio alpestre, risalente al XVI secolo, dedicato a questo santo. La figura del martire (nato e morto a Cesarea di Cappadocia nel III secolo) ha assunto contorni leggendari. Le genti del Lario lo hanno identificato con uno dei mitici sette santi eremiti che da punti strategici in prossimità delle vette si scambiavano segnali, una leggenda che trae origine - confondendo un po' le cose - dalla rete altomedioevale di torri di segnalazione. Certo è che mentre in oriente Mamete è un santo molto venerato e conosciuto in occidente il suo culto è 'specializzato', legato ad ambienti pastorali. Mamete (Amàa nella parlata locale) era nell'agiografia un pastore, fuggito nella 'wilderness' per evitare le persecuzioni. Le cerve e altre bestie selvatiche si lasciavano mungere da lui e ad esse il santo predicava il vangelo. In questa predicazione agli animali c'è qualcosa di molto etrodosso rispetto ad una visione teologica cattolica ed è evidente che Mamete assume molti contorni di una divinità precristiana. Mamete, vista la sua potenza lattogena, divenne patrono delle balie ma era invocato anche dai pastori per propiziare abbondanti lattazioni. Un santo così non poteva che cascare a fagiolo in un sito al centro di un grande e importante comprensorio pastorale, un sito sicuramente sacralizzato da epoche remote anche per il suo trovarsi in una posizione particolare, ai piedi della Grona e del Bregagno (due montagne che sovrastano il Lario), tra la val Menaggio e la val Senagra, nei pressi di un bosco (Varöö) che non è mai stato disboscato (sacro?). È difficile non ritenere che qui i culti pastorali si svolgessero da epoche molto antiche e che la dedicazione a Mamete abbia rappresentato solo un anello di una lunga catena di trasposizioni di divinità pastorali nel passaggio delle culture e delle epoche. Del resto a Plesio quello che è l'attuale Santuario della Madonna di Breglia (Signora del Cielo) sul Gordola (una emergenza ben visibile dal Lario) era un osservatorio astronomico celtico. Qui i riti dell'antica religione hanno continuato ad essere celebrati sino nel medioevo, fin quando sono arrivati i Domenicani del convento di S.Maria (giù sul lago) a sistemare le cose.

Durante la messa a Sant Amàa affiora qualche elemento della commistione tra elementi cristiani e 'pagani' o, per meglio dire, della nostra antica religione europea. Il che offre la sensazione rasserenante di una continuità che va oltre le espressioni formali della religione, della sopravvivenza di radici profondissime, difficili da sradicare del tutto. Il cervo (maschio a differenza delle cerve di Mamete) è presente come emblema dei cacciatori che hanno organizzato la festa costituendo il 'nerbo' delle forze della Pro Plesio, una nuova aggregazione che comprende le varie realtà associative della comunità. Appeso sulla facciata dell'oratorio campeggia un bel palco. Un richiamo a S. Uberto, patrono dei cacciatori, ma che rimanda anche a tanti altri significati.

Se il palco del cervo è 'giustificabile' con S.Uberto con quale santo lo è la presenza di un bel salame a fianco della croce murata sulla facciata dell'oratorio a ricordare i quattrocento anni della dedicazione (a.d. 1592)? La risposta, un po' banale, rimanderebbe a Sant'Antonio abate (nella cui storia ed iconografia peraltro il ruolo del porcello era quello di trasfigurazione del demonio tentatore). Sant'Antonio a parte quel collocare una icona del cibo 'ricco' come il salame in uno spazio sacralizzato, potrebbe apparire un po' blasfemo a chi nutre una distorta considerazione dei profondi valori della religiosità popolare (compresi tanti criptoprotestanti nei ranghi ecclesiali). A me, invece, pare bellissimo. Una risacralizzazione del cibo. In questo contesto di pascoli e montagne a 1600 m di quota al cospetto di un panorama tra i più belli al mondo è un invito a ripurificare il cibo e noi stessi.

Durante l'omelia il parroco, Don Daniele Crosta, riserva parole molto belle e appropriate ai pascoli, agli alpeggi, al lavoro degli alpigiani e al suo significato. Non è facile trovare pastori sensibili ai temi della ruralità, della montagna rurale. Ve ne sono, per fortuna, ma non abbastanza per allontanare l'idea di una chiesa sempre più allineatasi, in epoca post-conciliare, con la cultura urbanocentrica, con l'intellettualità progressista. Poco hanno potuto figure come Maggiolini, il compianto vescovo di Como che, isolato e controcorrente, ha cercato di richiamare il valore della tradizione non esitando a indicare come i peggiori nemici della chiesa si trovano al suo interno.

Dopo la messa il pranzo campestre. Mangiano tutti seduti sull'erba, cucinano i cacciatori. La carne è ben cotta, come la polenta, ma perché non tentare di cambiare registro, di valorizzare di più i prodotti dell'alpe? Ne discuto con gli chef. Mi fanno presente che cucinare la carne alla piastra non richiede attrezzature di cucina ed è più agevole 'al campo'. Sarà, ma resto delll'idea che sarebbe ora di promuovere un modello di festa un po' meno carnivora e che si possa cucinare anche altro oltre a polenta, salamelle e costine.

In ogni caso l'impegno dei volontari è notevole. Non solo questi cacciatori sono quelli che puliscono i sentieri e accorrono a spegnere gli incendi boschivi ma ora sono qui a cucinare per gli altri. Con passione. I verdi da salotto non mancano anche da queste parti. Si sono fatti sentire per lapidare (metaforicamente) il sindaco Fabio Conti che ha fermamente voluto realizzare la strada che sale quassù. Ma senza la strada l'alpe Nesdale (dove ci trasferimemo dopo il pranzo) e l'alpe Rescascìa (che si incontra salendo a Sant'Amaa e che resta in comune di S. Siro) sarebbero abbandonate. Lo scorso anno Rescascìa era ancora deserta. Quest'anno anche lì ci sono mucche da latte (purtroppo non c'era tempo di scattare foto).

Prima di spostarci da Sant Amàa diamo uno sguardo al panorama. Anche se non è certo la prima volta che salgo quassù ne vale sempre la pena. Anche perché la giornata è limpida. Siamo alla fine di luglio ma l'aria è frizzante, primaverile. Oltre ad una vista su buona parte del Lario (sopra) voltandosi verso ovest si vede, più in lontananza, il Ceresio (sotto).

Gradualmente i partecipanti si spostano verso l'alpe Nesdale che dista 1,5 km a quota leggermente inferiore di Sant Amaa.

I fabbricati dell'alpe si distinguono bene in lontananza circondati dalla distesa dei pascoli che si fanno più verdeggianti (come si vede anche nella foto sopra) nella piana sotto i fabbricati stessi.

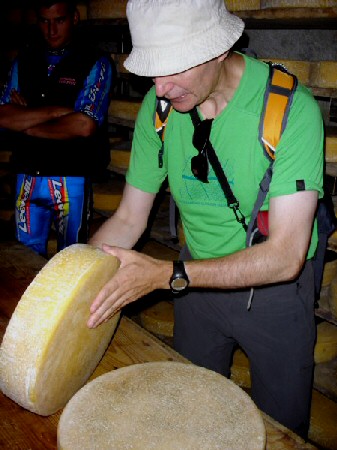

Arrivati all'alpe ci dirigiamo quasi subito nella cantina. Qui Marco Imperiali (tecnico caseario e maestro assaggiatore Onaf con il quale ho collaborato già ad altre iniziative) si incarica di scegliere la forma per la cerimonia del taglio. Dopo aver accuratamente tamburellato sul piatto di alcune forme viene prescelta quella che 'suona' come la migliore.

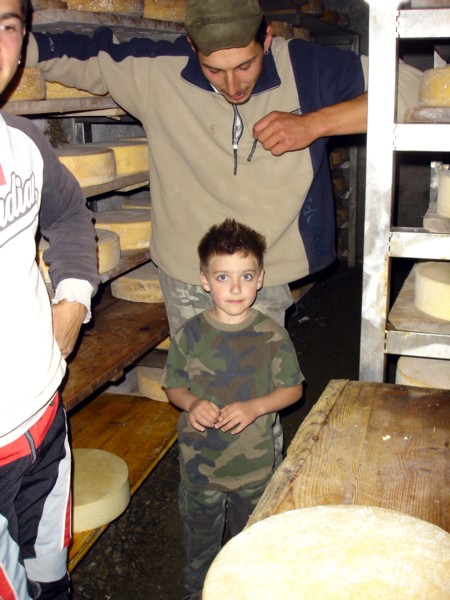

In cantina Ivan Albini (il giovane caricatore) è in compagnia di un nipotino. Le nuove leve dell'alpeggio sono già pronte. Almeno qui.

Intanto, nella corte, il parroco, pronto per le benedizioni guida i cori di montagna dei parrocchiani. Non si può non ammirare questo pastore che, costretto a lasciare il suo gregge per gravi motivi di salute continua a comunicare ai suoi serenità e fede. Sotto un gazebo sono stati predisposti i formaggi. Prima per la benedizione e poi per la degustazione.

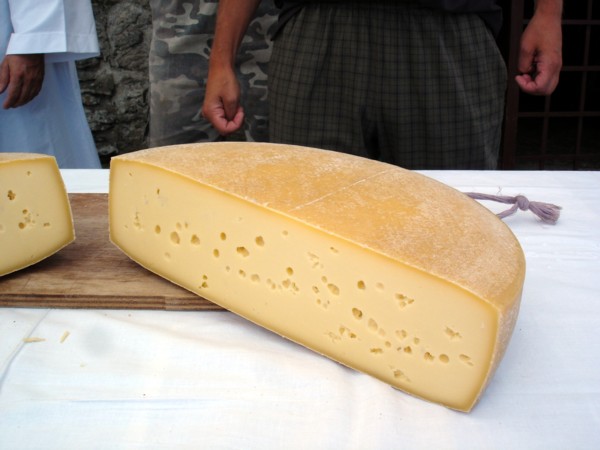

Oltre alla forma di formaggio grasso misto scelta da Marco vi sono, di corteggio, della semüda (formaggio magro primaverile prodotto sempre dagli Albini), una masc-carpa fresca e un zingherlin (masc-carpa stagionata cosparsa di pepe).

La benedizione riguarda non solo i formaggi, frutti del pascolo così come il vino è il frutto della vigna e il pane quello del campo, ma anche i pascoli stessi, le persone che lavorano in alpeggio e le bestie. Pare scontato parlare dei frutti dei pascoli ma oggi una subdola propaganda ha instillato nella gente di città (e non solo) l'idea che la montagna non sia qualcosa che - come da millenni - produce cibo, indumenti, calore ma un grande Parco, inteso a volte come Luna Park altre (ma sono due facce della stessa medaglia) come Santuario della natura (questo sì 'pagano' nell'accezione idolatra, materialista, nichilista). Gli animali domestici provocano un 'disturbo', gli alpigiani sono quasi lì abusivamente, guai poi se chiedono strade e fabbricati un minimo confortevoli. Se insistono a restare in montagna che vivessero nelle spelonche.

È bello vedere benedire i pascoli

Un tempo queste benedizioni erano eseguite in tutti gli alpeggi e rivestivano un ruolo importante. Oggi il significato non è più legato come un tempo alla fiducia nella potenza magica del prete e negli amuleti benedetti ma all'invocazione della protezione e della benevolenza divina. Una protezione quanto mai necessaria considerato che solo qualche giorno prima Ivan e il padre sono usciti indenni da quello che poteva diventare un incidente tragico. Un fulmine è caduto sul fabbricato distruggendo l'impianto elettrico (compresi tutti gli accumulatori dei pannelli fotovoltaici), lasciando un gran puzzo e scaraventando a terra i nostri alpeggiatori appoggiati alla struttura metallica del carro di mungitura. Anche tra il bestiame fortunatamente non ci sono state serie conseguenze. Ora si pensa a lavori di messa in sicurezza (con la realizzazione di una gabbia di Faraday) dei fabbricati che il parafulmine non ha protetto più di tanto.

Dopo la benedizione del parroco tocca al sindaco proseguire nel rituale del taglio della prima forma. Marco ha scelto bene: la forma è bella con un'occhiatura relativamente rada, abbastanza ben distribuita, di dimensioni contenute . Si rivelerà anche buona.

Il sindaco va giustamente fiero di questo alpeggio che ha visto concentrarsi gli interventi dell'amministrazione comunale. Questa estate i lavori di potenziamento dell'alpeggio proseguono. Dopo aver migliorato gli spazi per l'attività degli alpigiani si stanno realizzando diciotto posti letto tra un camerone e due stanze. Saranno a diposizione di cacciatori ed escursionisti. Il sito è di grande importanza come snodo di itinerari: la via dei monti lariani, il sentiero delle 4 valli. Il sindaco, che è anche assessore all'agricoltura della comunità montana vorrebbe ragionare in termini di comprensorio. Avrebbe voluto prolungare la strada verso la val Cavargna (alpe Rozzo di Cusino) e verso la costiera del Bregagno (alpe Sumero). Ma tra disinteresse degli altri sindaci e le opposizioni dei verdi da salotto la cosa è sfumata. Alla cerimonia non ci sono politici o altri sindaci. È però presente la Regione Lombardia nella persona del Dr. Alberto Lugoboni (foto sotto) dirigente della struttura sviluppo della montagna che rappresenta anche l'assessore De Capitani. Oltre al parroco e al sindaco gli unici interventi sono il mio e quello di Lugoboni. Il rappresentante della regione assicura l'interesse strategico della regione per gli alpeggi da inquadrarsi anche nelle nuove linee della Pac che punterà finalmente sulla montagna e l'agricoltura sostenibile ridimensionando il sostegno all'agribusiness. Speremm.

Marco Imperiali (sotto) dopo i riti e i discorsi illustra i formaggi che saranno oggetto di degustazione. La gente è molta e non si trattiene dal mettere i campioni di formaggio sotto i denti. Così mentre si stanno tagliando ancora delle porzioni i primi hanno già terminato l'assaggio. Pazienza. La tempistica era difficile da rispettare e la 'degustazione guidata' salta.

Però la gente che ha partecipato pare soddisfatta. L'idea che l'alpe rappresenti un patrimonio materiale e immateriale della comunità locale si è rafforzata nei presenti. I discorsi sono stati concreti e non d'occasione, la bontà dei formaggi e il paesaggio dei pascoli rappresentano prove convincenti del significato del mantenimento degli alpeggi. Si è parlato di realizzazioni, di impegni della regione con fior di soldoni per il settore ma non 'a pioggia' bensì mirati a sostenere realtà come questa, dove un'azienda con diversi famigliari impegnati, con dei giovani punta le sue carte principali e il suo futuro. Il tutto in sostanziale sintonia - tranne qualche incomprensione - con l'amministarzione comunale.

Segni visibili di una presenza operosa e feconda

Qui turismo, gastronomia, valori sociali, culturali , morali, appaiono suscettibili di fondersi in modo armonico facendo fruttare gli investimenti e il tanto impegno profuso. La giornata è stata vissuta intensamente dai partecipanti ed ora alla spicciolata si mincamminano per tornare a valle. In chiusura ci tengo a mostrare un particolare che mette in evidenza un alpeggio 'vivo', che assolve in pieno ai suoi ruoli 'sostenibili'. Le cataste di legna accumulate a fianco del fabbricato denunciano una efficace opera di 'rinettamento' del pascolo dai cespugli ma danno anche l'idea di quanta legna serva per i fabbisogni della lavorazione del latte, specie qui dove si cuoce la cagliata a 50°C e si fa molta masc-carpa (con il siero scaldato a 90°C o quasi). Tutte bombole di gas risparmiate, tutto pascolo recuperato.

|

|

||||||||

|

|

|

|||||||||

View My Stats

commenti, informazioni?

segnalazioni

scrivi

Creazione/Webmaster Michele Corti